視覚文化連続講座シリーズ3

第7回「視覚文化に分け入る」

講座レポート

書の見方

-「書く」ことによって生まれる「かたち」-

下野健児

(花園大学教授)

(花園大学教授)

日時:2023年3月18日(土曜)午後2時から3時30分

会場:平安女学院大学 京都キャンパス

主催:きょうと視覚文化振興財団 京都新聞社

協力:平安女学院 京都新聞総合研究所

【内容】

- (1)

- 「書」は分からない?

- (2)

- 「書く」ということ

- (3)

- 「臨書」の意味するもの

- (4)

- 「書のかたち」の中に何をみるのか

【報告】

今回の講師である下野健児さんは、花園大学の文学部日本文学科で「書」を教えていらっしゃいます。担当科目は「中国書法史」「日本書道史」「東洋美術史」ですから、おやっと思われる方もいらっしゃるかもしれません。いわゆる「実技」は教えていらっしゃらないからです。もちろん、「書」を書かれないわけではありません。それどころか、奈良教育大学大学院の美術教育専攻でみっちりと「書」について学ばれました。ただ、ちょっと変わっているところがあるといえば、その後、京都大学大学院文学研究科の美学美術史専攻で、「書」を西洋的な美学や芸術学、美術史学の文脈で理論的に研究されたということでしょうか。これは、珍しいことです。今回のテーマ「書の見方」についても、案の定、「フォーマリズム」と呼ばれる理論に基づいたお話で、「書」の魅力についてきわめて合理的な説明がなされたものと思っています。

今回の講座に際して、下野さんは、見やすいパワーポイントを作成するとともに、お話になる内容を、分かりやすく、かつ、丁寧にレジュメにまとめて、受講生の方々に配布されきました。ということで、報告の方も、そのレジュメから、重要な部分を引用させていただくことにします。

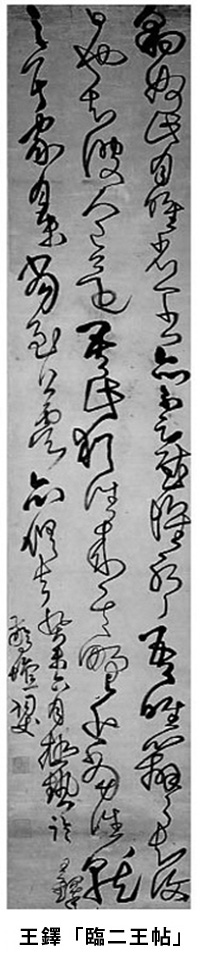

お話は、明末清初の書家である王鐸(1592~1652)が書いた「臨二王帖」を示しながら、受講生の方々に、どのような感想を持たれるだろうかという問いかけるところから始まりました。

「日頃、書にあまり関心をお持ちでない多くの人にとっては、「何をどのように見たら良いのかわからない」という意見が大半であろう。文字らしきものが書いてあると思われた方の中には、「何という文字が書いてあるのか?」「何が書いてあるのか?」という疑問が生まれたかもしれない。今日、多くの人にとって書は身近な存在ではなくなっている。まして、この作品のように学校教育では教えられない草書体や、それを続け書きしたものなどはなおさらである。

一方で、書に親しんでいる人たちは(たとえば私の大学の書道コースに所属する学生たちは)、同じ作品を見て「何という文字が書いてあるのか?」「何が書いてあるのか?」ではなく(これも書作品を鑑賞する上で大切な観点であるが)、墨で書かれた連続する線の中に、何か心を動かされるものを感じ取っているようだ。

毛筆で書かれた一つの書作品を同じように見ながら、その見方、感じ方に何故このような違いが生まれるのだろうか? ここでは、「書のみかた」について、「文字を書く」という行為に焦点をあてて、書に親しんでいる人たちが書作品の中に何を見、何を感じているのか、何故そのような見方ができるのか、を考えてみたい」。

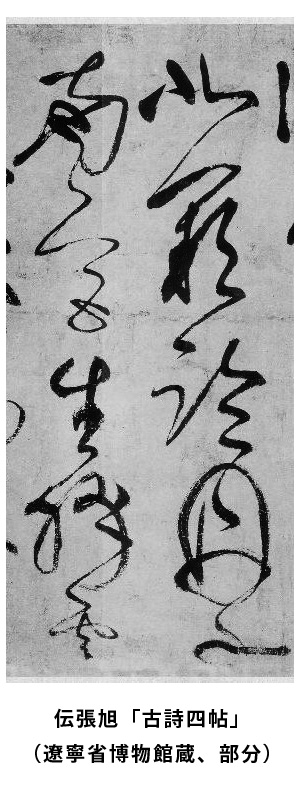

これが、下野さんの問題提起で、その後、(2)「書くということ」について、文字の発生、「描く・刻む」から「書く」へ、二つの書写法(正書法と略書法)、書を「書く」ということ(毛筆で「書く」ことの意味)について、また(3)「臨書」という書の学習法について話されました。最後が(4)「書のかたち」の中に何を見るか(「書は人なり」)で、ここで述べられたことが結論というわけです。下野さんは、その結論を示すために、「狂草の祖」とされる唐の張旭(生没年不詳)が書いたとされる「古詩四帖」の一部を示しながら、中国を代表する人気作家である金庸(1924~2018)が著した『笑倣江湖』という武侠小説(強きを挫き、弱きを助ける武芸者の物語)の一場面を引き合いに出されました。その場面とは、登場人物の1人である禿筆翁が、張旭の作品を鑑賞する場面で、次のように説明されます。ちなみに、張旭が書いているのは、南北朝時代の文人である庾信(513~581)の「道士步虛詞」の一節で、「北闕に丹水を臨めば,南宮に絳雲を生ず(宮殿の北側の楼門から丹水を眺めると、南宮には赤い雲がわいている)」と読めます。

「ここで注目すべきは、禿筆翁が右手の人差し指を伸ばし、張旭の書の筆路にしたがって、その一筆一画を無我夢中でなぞり書きするところだ。筆路とは、第一字目の起筆から最終の文字の収筆にいたる毛筆の紙面上での動きを指す言葉である。張旭は喜怒哀楽など、心が動かされることがあれば、それを書で表現した。しかし、完成した書作品はすでに動きを止めたかたちである。禿筆翁は筆路を目でたどり、指を動かすことによって、実際に毛筆を使ってはいないが、張旭の「書のかたち」に表れた筆の動き、穂先の反発力、穂先と紙との摩擦力などを、あたかも毛筆で再現しているかのように感じているのである。

たしかに、私たちの日常の中では、新聞や雑誌を読むにしても、パソコンや携帯でネットを利用するにしても、目の前にあるのは活字であり、私たちはその活字を、意味ある「かたち」として認識しています。その際、私たちにとって重要なのは意味なのですから、活字の「かたち」を「かたち」そのものとして意識することはありません。そのため、ふとしたはずみに、活字を「かたち」として見てしまい、なんでこのような「かたち」をしているのか不思議に思って、しげしげと見つめるということを経験されたこともおありかと思います。とはいえ、下野さんに言わせると、そのように「文字のかたち」を認識することは、決して「書を見る」ことと同じではありません。というのも、「書を見る」とは、筆で書かれた文字の点や線の細い/太い、また、墨の濃い/薄いなどの視覚的情報から、筆の動きを、時間軸に沿って、何らかの知覚や感情と結びついた身体的な運動として想像することなのですから。(K)

【会場の様子】

講座の後は、いつものように抽選会です。今回の景品は、定番の『月刊京都』だけではありません。弊財団が企画した「美術と風土 アーティストが触れた伊那谷」展が、いよいよ3月25日から、長野県の飯田市立美術博物館(3/25~4/16)を皮切りに巡回することにちなんで、その図録も差し上げることになりました。展覧会は、今後、辰野美術館(4/29~6/4)、豊中市立文化芸術センター(6/16~7/7)、白沙村莊 橋本関雪記念館(7/16~8/13)、碧南市藤井達吉現代美術館(9/5~10/9)を巡回します。お近くの美術館で鑑賞していただければ幸いです。

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

〒611-0033 宇治市大久保町上ノ山51-35Tel / Fax:0774-45-5511