視覚文化連続講座シリーズ5

第3回「視覚文化の不易流行」

講座レポート

身体の共鳴とコンテンポラリーダンス

矢内原美邦

(近畿大学教授)

日時:2024年11月16日(土曜)午後2時から3時30分

会場:同志社大学今出川校地寧静館N21教室

主催:きょうと視覚文化振興財団

【内容】

- ○ 身体表現の多様化と歴史

- ○ ニブロールがしてきたこと

- ○ 身体と共鳴、共存するとは、折り紙を使って

【報告】

今年度第3回目の講座の講師としてお招きしたのは、舞踊家であり近畿大学教授でもある矢内原美邦さんです。「ニブロール」というダンスカンパニーの主宰もされています。今回は、「身体の共鳴とコンテンポラリーダンス」というタイトルでお話をしていただきました。 NIbroll 『悲劇のヒロイン』 主催・振付 矢内原美邦 2019年

「コンテンポラリーダンス」という言葉を初めて聞いたという方もいらっしゃったかと思いますが、そのまま訳せは「今いまのダンス」ということになるでしょうか。「ダンス」という言葉からは「クラシックバレエ」や「社交ダンス」が連想されることが多いかと思いますが、「コンテンポラリーダンス」はこの二つのダンスとは異なっています。顕著な違いのひとつは、クラシックバレエも社交ダンスも、「優美」「優雅」な動きを見せるダンスであるのに対して、コンテンポラリーダンスは一般にどこか「ぎくしゃく」したと感じさせる動きを意識的に表現するという点にあるかと思います。

「優美」「優雅」な動きとは、言い換えれば、ダンサーの動きの先が読めるということでもあります。線の動きになぞらえて言えば、次に来る動きの方向が前もって予測できる滑らかな―sin曲線のような―曲線が「優美」な動きだと言えるでしょう。演歌のメロディーが、初めて聞く曲でも、どのように終わるのかが予測できるように。それは「調和」という言葉でも表すことができかもしれません。

それに対してコンテンポラリーダンスの動きの特徴のひとつは、先が読めない点にあると思います。ダンサーの次の動きが、予測に反して突然にあらぬ方向に向かって動き出すということです。私たちがダンサーの動きに期待する調和的な連続性は裏切られ、この先どのように動きが繋がっていくのかが読めずに戸惑うのです。線の動きになぞらえて言えば、滑らかな曲線の動きが突然に破局してジグザグ線に変貌するようなものです。音楽で言えば、20世紀の初めに生まれた無調音楽―ハ長調とかヘ長調とかの調性体系を持たず、不協和音が連なり、拍子もリズムも秩序を持たない音楽―に類比させることができるでしょう(シェーンベルクの音楽が代表例です)。

アルノルト・シェーンベルク 「三つのピアノ曲 作品11」

先走って、私の勝手な考えを綴ってしまいました。矢内原さんの話を辿りましょう。モダンダンスと呼ばれるダンスがコンテンポラリーダンスの源です。その源流の一人がイサドラ・ダンカン(Isadora Duncan, 1877- 1927)というダンサーであるという説明がありました。少なからぬ方々がイサドラ・ダンカンをご存じだったので、矢内原さんは喜んでいらっしゃいましたね。

イサドラ・ダンカンの踊りは、古典舞踊のような約束事に縛られたダンスではなく、動きを自由に創作して踊るダンスでした。見せていただいたごく短いイサドラ・ダンカンの動画でも、自由な動きを見ることができました。イサドラ・ダンカンの踊りの中に、すでに、矢内原さんのテーマにある「身体の共鳴」が実現されていたのではないでしょうか。

Isadora Duncan (1877-1927) - Film of an Outdoor Recital

ダンスが絵画や彫刻などの造形芸術と決定的に異なる点は、表現の媒体が創作者の外にある物―木枠、キャンバス、絵具、粘土、石、金属など―ではなく、自分自身の身体/肉体だということにあります。それは、創作者自身が自分の作品の全貌を「見る」ことができないという事態を意味します。画家であれば、描く絵筆を時々止めてキャンバスから離れ、絵全体の出来具合を測ることができます。けれどもダンサーにそれができません。ダンサーはどのようにして自分がいま踊っているダンスの有様を測るのでしょうか。矢内原さんはその尺度を「身体の共鳴」という言葉で表したのだと私は思います。

コンテンポラリーダンスのダンサーは、自分の身体/肉体のあらゆる部分―脚、足、腕、手、指、肩、胸、腹、背中、首、頭―に日常生活の中ではあまりないような動きを与え、もって一つ一つの動きと身体/肉体の各部分とが響き合い、自分の身体/肉体全体がその存在を主張することを体感しているにちがいありません。ダンサーが、身体/肉体が壊れたような非日常的動きをするのは、身体/肉体を際立たせるためです。というのも、身体/肉体は壊れたときにその存在を顕わにするからです。例えば、健康なときにはその存在を気にもかけていない胃が、胃もたれになったり、胃潰瘍になったりすると、途端に「胃がここにある」と分かるように、あるいは人差し指に怪我をして使えなくなったときに人差し指の偉大な存在?に気づくように。

歌人島田修二に「屈辱や疲労もやがてなじみゆくわがししむらの闇をうたがふ」(「ししむら・肉叢」=肉体)という和歌があります。身体/肉体は自分のものであるにもかかわらず、完全にはコントロールすることができず、かえって抵抗してくるときもあります。まさしく「闇」なのです。「身体の共鳴」は、この「闇」をいわば手懐けて、身体/肉体の快感を表現/表出するときに生まれる強力な力であるように私には思えます。

またまた自分勝手な考えを述べてしまいました。けれども、いま述べたようなことを、矢内原さんが教壇の上で見せてくれたごくわずかの動き―まさしくプロの動きでしたね―に感じ取ることができたように思います。マーサ・グラハムの「グラハム・テクニック」と呼ばれる動きは、緊張と弛緩を繋げることが基本だということでした。拳を力強く握って緊張感を高め、ゆっくりと腕を回してその緊張を緩め、次の瞬間に身体を1/4回転させて腕と腰をギュッと折りたたむ―ただそれだけの矢内原さんの動作にビクッとするような快感がありました。

マーサ・グラハム・テクニック (c) 1975

イサドラ・ダンカンやマーサ・グラハムに始まるモダンダンスは、1960年代以降「技術や美しさを追求するだけではなく、動きそのものの探求へとシフト」(レジュメ3頁)し、70年代、80年代を通してさらに多様化したということです。

ピナ・バウシュをはじめとしていくつか見せていただいたダンサーたちの動きは、コンテンポラリーダンスに馴染みのない者にとってはダンスの表現内容の意味が分からずに戸惑ってしまうような動きです。けれども、レジュメで指摘していただいているように、それは「動きそのものの探求」ですから、身体/肉体の外にある何か―白鳥とか妖精とかの再現模倣ではなく、身体/肉体そのものの内側から表出される動きそのもの、言い換えれば、矢内原さんの言うダンサーが発する「感情」そのものと理解するべきものだと思います。その点で、ダンスは、人間のもっとも原始的、根源的な表現行為であるということができるのでないでしょうか。というのも、すでに述べましたように、ダンスは何かの材料を用いて表現する行為ではなく、人間が決してそこから脱出できない自分自身の身体/肉体の内側から、文字通り「外に向かって押し出すex-press」行為だからです。

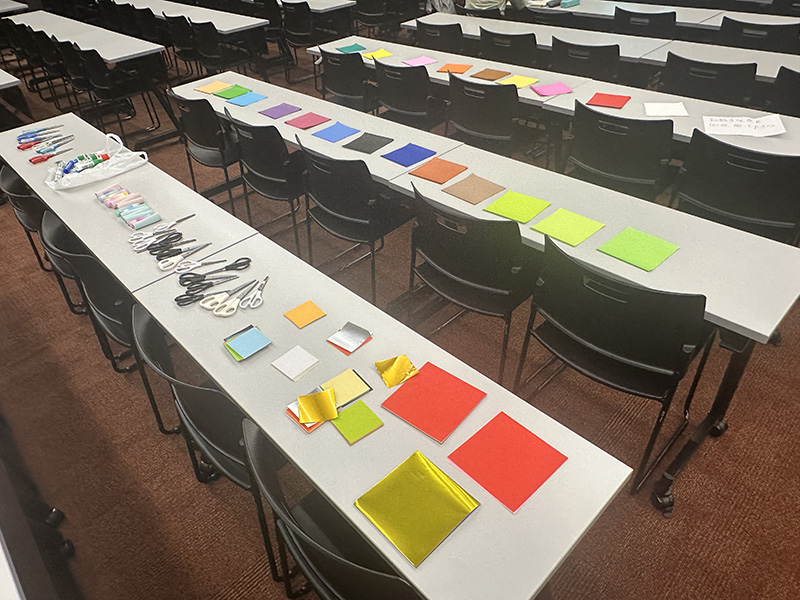

今回の講座のユニークな点は「コンテンポラリーダンスの感情を折紙で表現する」というテーマの下で、色紙を使って感情を表現するというタスクワークが取り入れられたことです。各々が自分で決めたテーマに適う色紙を選び、それを切ったり貼ったりして感情を形の世界に変換するという作業です。「支離滅裂」、「病気」、「圧迫骨折」、「家族」、「1960年代」などテーマは様々で、それを聞いているだけでも面白かったのですが、実際にできあがった形の世界は、もっと興味深いものでした。短い時間であったにもかかわらず、皆さんが作った「作品」はそれぞれに目を引き付ける力があって、とても感心しました。同時に、この作業を通して、矢内原さんがコンテンポラリーダンスの振付けをされるときの秘密の準備の一端を垣間見た気もしました。

今年の京都賞の受賞者の一人がウィリアム・フォーサイスでした。矢内原さんのお話ではあまり触れられませんでしたが、レジュメには1980年代の重要人物としてフォーサイスが挙げられています。2007年にはピナ・バウシュも京都賞を受賞していますので、京都賞選考委員会がコンテンポラリーダンスへの眼差しを持ち続けていることが分かります。 私は個人的にも、多くの人がコンテンポラリーダンスへ関心を向けていただくことを願っています。矢内原さん、ありがとございました。(I)

今年の京都賞の受賞者の一人がウィリアム・フォーサイスでした。矢内原さんのお話ではあまり触れられませんでしたが、レジュメには1980年代の重要人物としてフォーサイスが挙げられています。2007年にはピナ・バウシュも京都賞を受賞していますので、京都賞選考委員会がコンテンポラリーダンスへの眼差しを持ち続けていることが分かります。 私は個人的にも、多くの人がコンテンポラリーダンスへ関心を向けていただくことを願っています。矢内原さん、ありがとございました。(I)

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

住所 : 〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232

FAX : 075-320-2582