視覚文化連続講座シリーズ5

「視覚文化の不易流行」第6回

講座レポート

高畠華宵のイマジュリィ世界

高畠麻子

高畠華宵大正ロマン館館長

日時:2025年2月15日(土曜)午後2時から3時30分

会場:同志社大学今出川校地寧静館N21教室

主催:きょうと視覚文化振興財団

会場:同志社大学今出川校地寧静館N21教室

主催:きょうと視覚文化振興財団

【内容】

- ○ 高畠華宵の生涯

- ○ 作品世界とその特徴

- ○ 大正文化の中での華宵

- ○ 華宵の水脈を探る(高畠華宵から見える世界)

【報告】

第6回の講座は、「大正ロマン」の画家・高畠華宵(明治21年~昭和41年[1888-1966])についてのお話です。講師は、高畠華宵のお兄さん、亀太郎さんの曾孫に当たる高畠麻子さんです。華宵の出身地である愛媛県にある高畠華宵大正ロマン館の館長として、華宵の魅力を常に新しい視点から発見し、その魅力に気付いていない人たちに、新しい見方を勧めることに努めていらっしゃいます。

作品A《日暮れ道》明治37年頃

紙本・彩色

紙本・彩色

作品B《ささやき》華宵便箋表紙絵 昭和2年

さて、お話の内容を要約すると、次のようになります。高畠さんがお話の中で実際に使われた図版だけでなく、お話が終わってから提供していただいた図版をはさみながら、まとめておくことにします。ただし、華宵と言えば、独特の美少年や美少女の挿絵、また美人画が目に浮かびます。そこで、あらかじめ、華宵の描く典型的な「華宵美人」【作品B】を提示しておくことにします。これも高畠さんから提供していただいた図版ですが、常に、このイメージを念頭に置いて、高畠さんの語る「華宵の辿った道」と「到達した世界」とをまとめておきたいと思います。

○高畠華宵の生涯:

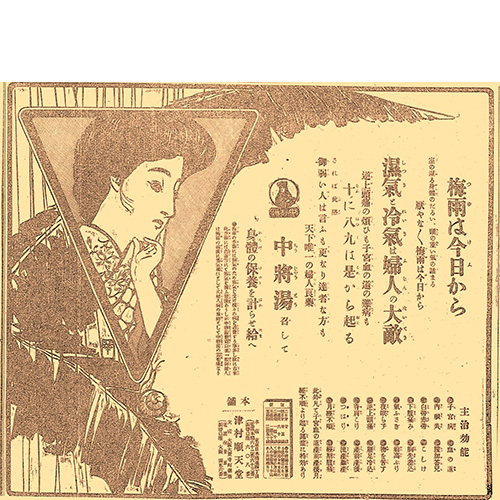

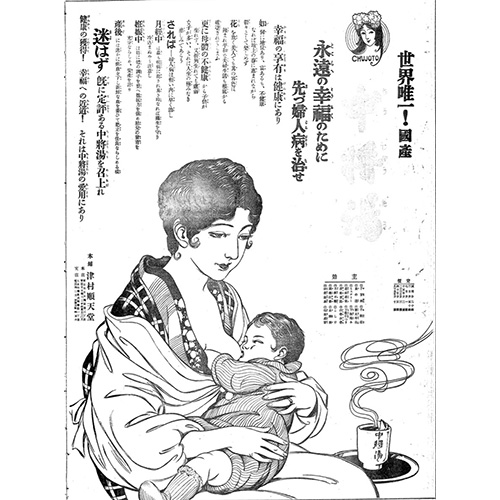

華宵は愛媛県宇和島市の商家に生まれ、14歳から18歳に至る多感な時期を、四条派の平井直水画塾(大阪/明治35年)や京都市立美術工芸学校(現京都市立美術工芸高等学校/明治36年)、関西美術院(京都/明治39年)など、京阪の教育環境で過ごし、アカデミックな「日本画」【作品A】を学習した。その後、19歳で東京に行き、院展系の寺崎広業天籟画塾(東京/明治42年)で学んだりしていたが、明治44年(1911)、24歳の時に、津村順天堂の創業者で「PRの天才」と呼ばれた津村重舎に見いだされ、コピーライターの越山友之――津村順天堂の広告担当者――と組んで、中将湯の新聞・雑誌広告を制作するようになった【作品C】。越山との共同作業は大正3年(1915)に終わったが、中将湯の広告は、昭和6年(1931)まで、別のコピーライターと組んで継続され、画期的なものと評価された【作品D】。

華宵は愛媛県宇和島市の商家に生まれ、14歳から18歳に至る多感な時期を、四条派の平井直水画塾(大阪/明治35年)や京都市立美術工芸学校(現京都市立美術工芸高等学校/明治36年)、関西美術院(京都/明治39年)など、京阪の教育環境で過ごし、アカデミックな「日本画」【作品A】を学習した。その後、19歳で東京に行き、院展系の寺崎広業天籟画塾(東京/明治42年)で学んだりしていたが、明治44年(1911)、24歳の時に、津村順天堂の創業者で「PRの天才」と呼ばれた津村重舎に見いだされ、コピーライターの越山友之――津村順天堂の広告担当者――と組んで、中将湯の新聞・雑誌広告を制作するようになった【作品C】。越山との共同作業は大正3年(1915)に終わったが、中将湯の広告は、昭和6年(1931)まで、別のコピーライターと組んで継続され、画期的なものと評価された【作品D】。

作品C《中将湯広告》東京朝日新聞

明治44年6月12日

明治44年6月12日

作品D《中将湯広告》東京朝日新聞

昭和6年3月22日

昭和6年3月22日

華宵は、その後、大正2年(1913)から、講談社の『講談倶楽部』を手始めに、『少女倶楽部』『少年倶楽部』『婦人倶楽部』(いずれも講談社)、また、大正14年(1925)以後は、『日本少年』『婦人世界』(いずれも実業之日本社)などの大衆文学雑誌に、美少年や美少女の挿絵、美人画を描いて、一世を風靡した。なかでも、池田芙蓉文・高畠華宵画「馬賊の唄」は、『日本少年』で、大正14年1月〜大正15年1月まで連載され、昭和4年(1929)2月~昭和5年12月まで「後編」という形で再び連載された【作品E、F】。

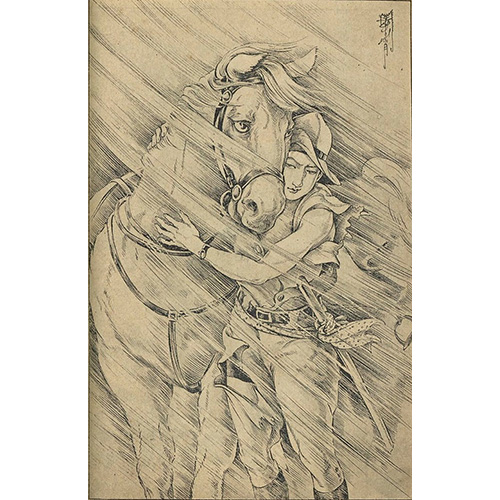

作品E「馬賊の唄(後編)」挿絵

『日本少年』昭和4年7月号

『日本少年』昭和4年7月号

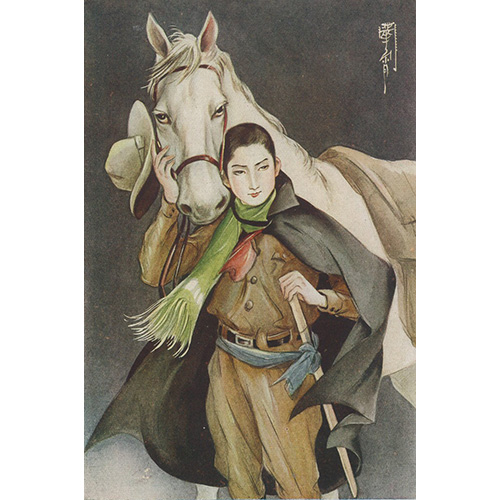

作品F「馬賊の唄(後編)」口絵

『日本少年』昭和4年7月号

『日本少年』昭和4年7月号

○作品世界とその特徴:

華宵の描く女性や男性のイメージは、中将湯の広告【作品C、D】をはじめ、雑誌の表紙/口絵/挿絵、華宵便箋、着物の図案、書籍(画集、装丁)、絵本、日本画など、多様なメディアを通して領域横断的に発信され、広い範囲の大衆によって、同時に、かつ大量に受容され、ひとつの類型として消費された。すなわち、一般的には「美少女」や「美少年」とみなされたが、どこか陰があり、妖しい感じもあって、「見てはいけないものを見た」ように感じた人もいた。そのイメージに、セクシュアルでエロティックなところがあって、大人向けの「色っぽい絵」ともみなされたことがその一因とも考えられる。

○大正文化の中での華宵:

華宵は、着物の柄や着こなしなどにおける流行(ファッション/髪型など)や、室内装飾、スポーツ、余暇の使い方などにおける新しい生活様式(習慣や行事)を描くことによって、単なる挿絵画家ではなく、ファッションリーダー(デザイナー)であり、少年・少女たちのあこがれや夢を描くオピニオンリーダー(インフルエンサー)でもあった。大正の少女や少年たちは、華宵の絵に自分たちの心を重ね、その仕草やライフスタイルを模倣した。

○華宵の水脈を探る(高畠華宵から見える世界):

華宵は、「⼤正ロマン」の懐かしい画家として、ノスタルジーの文脈で評価されたり、「大正モダン」の旗手として、モダニズムの文脈で評価されたり、当時のファッションリーダー/インフルエンサーとして、社会的な役割の文脈で評価されたり、大正という時代のメランコリーを表出する画家として、時代感情の文脈で評価されたりもしている。現代の社会や文化は、それの抱える多くの「問題」が大正時代を淵源とすることが指摘されていて、たしかに、華宵が生きた時代と質的に類似しているように見える。しかし、今後、華宵が、どのように見られることによって、新しい時代を生き続けていくことができるか、言い換えれば、華宵を見る人に、どのように見るように勧めることによって、新しい時代においても見続けられることができるか、しっかりと考えてみたいと思っている。

高畠さんのお話の趣旨は、ざっと如上のようなことであったように思います。たくさんの作品を見せていただき、十分に楽しませていただいたことに、感謝申し上げます。また、華宵を「現在化(actualize)」しようとする高畠さんの意気込みというか、使命感ともいうべきものに、頼もしくも感じた次第です。是非とも頑張っていただきたいと思っています。

ちなみに、考えることの好きな報告者の「性」と言うべきでしょうか、お話を聞きながら、オーストリア生まれの美術史家、ゴンブリッチ(1909-2001)が『美術とイリュージョン』(Art and illusion, 1960、邦訳:『芸術と幻影』)で展開した次のような考え方を思いだしていました。以下は報告者の余談で、かなり理屈っぽいのですが、お付き合いいただければ幸いです。

「時代や民族の相違によって、視覚世界の再現の方式が異なるのは、もともと絵画が視覚世界の忠実な描写ではないからである。画家の追求するのは物理的世界の本質ではなく、世界に対する反応である。しかも画家は視覚的印象から出発するのではなく、自己の観念からはじめる。画家は伝統的慣習的表現方式になじんでおり、そのためにおのずから一定の心がまえ(mental set)をもって対象を見ることになる。画家は見るものを描くよりは、描かれたものを見る傾向があり、いわば既成の図式(schema)を前提として、これに各自の修正を加えるのである。ただ時折天才的な画家が出てそれまでとは別の新しい視覚言語を創造し、様式に一大変化を生ぜしめる」(竹内敏雄編修『美学事典 増補版』弘文堂、1974年、pp. 553-4)。

ゴンブリッチは、美術史のダイナミズムを「図式と修正」という観点から説明しようとしたと思うのですが、この「図式と修正」は、2つのベクトルにおいて理解するのがよいと思います。すなわち、通時的(歴史的)な変化と共示的(同時代的)な変容です。

まず、通時的(歴史的)な変化というのは、作品AからBへの様式的な変化のことです。華宵の場合なら、四条派風のアカデミックな「日本画」から、流麗な輪郭線によってくっきりと象られたモダンな容貌の「華宵美人」への変化で、この変化を理解するためには、作品AとBの間に、中将湯の広告画【作品CとD】を置いてみるとよいでしょう。作品Cは、中将湯広告の最初期のものですが、作品Aに近く、多分に日本画的です。物憂げな女性の顔や手を描く線には肥痩(太いところと細いところ)があって、繊細、かつ表情豊かだからです。雨に打たれる芭蕉の葉も、微妙な筆遣いで、重さを感じることができるほど、ある意味「写実的」なところがあります。しかし、最も重要なことは、この作品Cが木版画であるという点、しかも、同時に大量に機械を用いて印刷される新聞広告であるという点です。華宵の下絵(原画)がどのようなものであったかは、想像するしかありませんが、アカデミックな日本画の技術を習得している華宵のことですから、和紙に、墨をたっぷり/少し含ませた筆を、ゆっくり/速く、強く/弱く動かすことによって、微妙な濃淡をもつ絵画を描いていたとしても不思議ではありません。もちろん、華宵は、この原画が中将湯を広告・宣伝するためのものであることを十分理解していますから、受容者の関心を惹き付けるために、女性の上半身を下向きの三角形で枠取って物憂さを強調するなど、図案的な工夫をこらしていることは事実です。しかし、出来上がった広告を見て、華宵はがっかりしたにちがいありません。原画のもっていた微妙な濃淡や階調が排除され、絵画は、黒と白の色面が対比される版画に変貌しているからです。これは、しかし、当時において、新聞広告を印刷する際の「技術的」な制約の結果です。もっとも、女性を囲む三角形の中にある女性の背景が黒と白の中間的な濃さである点は注意を要します。というのも、このような濃淡は、普通の木版、すなわち板目木版によって可能なのか、それとも、堅い木に細線を彫ることのできる木口木版や、写真凸版の一種である網目凸版を利用した結果であるかは、現物に当るとともに、明治44年(1911)という時代の技術を調査する必要があるからです。

ちなみに、『朝日新聞社史 資料編』(朝日新聞社、1995年)によると、明治21年の条に「東朝(東京朝日新聞)発刊の記念付録に、初めて西洋木口木版を活用、明治末に写真製版ができるまで利用」と記されていますから、作品Cは木口木版(かなり手抜きの)かもしれません。さらに、諸岡知徳「通俗小説という劇場―戦間期新聞通俗小説と挿絵の研究」(平成25年度名古屋大学大学院文学研究科学位(課程博士)申請論文)は、新聞小説の挿絵の印刷方法についてですが、「1913年(大正2)、東京朝日新聞社の木村梅次郎らによる「写真銅版紙型製造法」の特許取得以後、写真製版の印刷は一般化する」(196頁)と述べています。しかも、「挿絵で用いる写真製版には、網目凸版(写真版)、線画凸版(凸版)、ハイライト版(アミ凸)などがあり、それぞれ効果が異なる。1920年代には網目凸版とそれにやや遅れて登場した線画凸版とが使用されていたが、1930年代になると新たにハイライト版が導入され、表現の幅が格段に拡がった。挿絵画家の職業としての自立はこうした技術の発展とも連動していた」(197頁)ことを指摘し、次のように述べます。

網目凸版は濃淡のある写真や絵画の再現性に優れた技法ながら、図版全体に網点がかかり、画面の明るさを欠く短所がある。線画凸版は濃淡の表現ができないものの、描線を明確に浮かび上がらせ、印象的な画面を構成できるという利点がある。ハイライト版は写真版による中間階調の再現性を保ちつつ、無地の部分の網点を消して白く抜いてある製版技法で挿絵には不可欠となった(同上、註)。

このような技術的コンテクストを踏まえたとき、もっとも重要なことは、当時の時代状況として、写真製版などが、たとえ一定の限界があるにせよ、「濃淡のある写真や絵画の再現性」を追及することを可能にしつつあったにもかかわらず、華宵が、昭和6年(1931)まで描き続けた中将湯広告において、「描線を明確に浮かび上がらせ、印象的な画面を構成」する方向に突き進んだこと、すなわち、華宵が、その美人図式(人物を見る=描く心構え)を、絵画的なものから線的(図案的)なものへと修正(変更)したことだと考えます。そのことを如実に示しているのが作品Dです。女性は、微妙な肥痩を示しながらも、明瞭であり続ける輪郭線によって、くっきりとした像を結んでいます。もっとも、エプロンの袖を描く線に濃淡が感じられて、これについては、にわかに技法を特定することはできないのですが、当時の華宵が、和紙に筆と墨ではなく、白い洋紙にペンとインクで原画を描いていたとしても不思議ではありません。このような黒と白の対比を強調する線画こそ、華宵が到達した図式と言うべきでしょう。しかも、このことは、広告画だけについて言えることではありません。一世を風靡した通俗小説の挿絵【作品E】も同じですし、カラーの口絵【作品F】でさえも、基本的には、くっきりした描線によって形を作るという同じ図式によって描かれていることに変わりはないと考えます。

次に、もうひとつの修正、すなわち、図式の共示的(同時代的)な変容というのは、華宵が、ある特定の時期に、多様な人物をどのように描き分けているかということにかかわります。例えば、作品Bには2人の女性が描かれていますが、彼女たちは、もっぱら身振りと、洋装か和装かという点において異なるだけで、顔貌も、少しばかりふっくら/ほっそりしているとはいえ、ただ美しいことに変わりはなく、表情も描き分けられているわけではありません。一言で言えば、描かれる女性がきわめて「類型的」なのです。この描き分けの特徴、すなわち、個性を描き分けないという特徴は、同一作品の内部だけでなく、作品横断的に認められます。また、作品EやFの男性も、どこか女性と共通する美しさがあって、「類型的」であるという表現の特徴は、性差横断的であると言わざるをえません。華宵の描く美男子が「両性具有的」で、妖しい感じがするといわれるのも、そのためでしょう。

華宵の描く女性や男性のイメージは、中将湯の広告【作品C、D】をはじめ、雑誌の表紙/口絵/挿絵、華宵便箋、着物の図案、書籍(画集、装丁)、絵本、日本画など、多様なメディアを通して領域横断的に発信され、広い範囲の大衆によって、同時に、かつ大量に受容され、ひとつの類型として消費された。すなわち、一般的には「美少女」や「美少年」とみなされたが、どこか陰があり、妖しい感じもあって、「見てはいけないものを見た」ように感じた人もいた。そのイメージに、セクシュアルでエロティックなところがあって、大人向けの「色っぽい絵」ともみなされたことがその一因とも考えられる。

○大正文化の中での華宵:

華宵は、着物の柄や着こなしなどにおける流行(ファッション/髪型など)や、室内装飾、スポーツ、余暇の使い方などにおける新しい生活様式(習慣や行事)を描くことによって、単なる挿絵画家ではなく、ファッションリーダー(デザイナー)であり、少年・少女たちのあこがれや夢を描くオピニオンリーダー(インフルエンサー)でもあった。大正の少女や少年たちは、華宵の絵に自分たちの心を重ね、その仕草やライフスタイルを模倣した。

○華宵の水脈を探る(高畠華宵から見える世界):

華宵は、「⼤正ロマン」の懐かしい画家として、ノスタルジーの文脈で評価されたり、「大正モダン」の旗手として、モダニズムの文脈で評価されたり、当時のファッションリーダー/インフルエンサーとして、社会的な役割の文脈で評価されたり、大正という時代のメランコリーを表出する画家として、時代感情の文脈で評価されたりもしている。現代の社会や文化は、それの抱える多くの「問題」が大正時代を淵源とすることが指摘されていて、たしかに、華宵が生きた時代と質的に類似しているように見える。しかし、今後、華宵が、どのように見られることによって、新しい時代を生き続けていくことができるか、言い換えれば、華宵を見る人に、どのように見るように勧めることによって、新しい時代においても見続けられることができるか、しっかりと考えてみたいと思っている。

高畠さんのお話の趣旨は、ざっと如上のようなことであったように思います。たくさんの作品を見せていただき、十分に楽しませていただいたことに、感謝申し上げます。また、華宵を「現在化(actualize)」しようとする高畠さんの意気込みというか、使命感ともいうべきものに、頼もしくも感じた次第です。是非とも頑張っていただきたいと思っています。

ちなみに、考えることの好きな報告者の「性」と言うべきでしょうか、お話を聞きながら、オーストリア生まれの美術史家、ゴンブリッチ(1909-2001)が『美術とイリュージョン』(Art and illusion, 1960、邦訳:『芸術と幻影』)で展開した次のような考え方を思いだしていました。以下は報告者の余談で、かなり理屈っぽいのですが、お付き合いいただければ幸いです。

「時代や民族の相違によって、視覚世界の再現の方式が異なるのは、もともと絵画が視覚世界の忠実な描写ではないからである。画家の追求するのは物理的世界の本質ではなく、世界に対する反応である。しかも画家は視覚的印象から出発するのではなく、自己の観念からはじめる。画家は伝統的慣習的表現方式になじんでおり、そのためにおのずから一定の心がまえ(mental set)をもって対象を見ることになる。画家は見るものを描くよりは、描かれたものを見る傾向があり、いわば既成の図式(schema)を前提として、これに各自の修正を加えるのである。ただ時折天才的な画家が出てそれまでとは別の新しい視覚言語を創造し、様式に一大変化を生ぜしめる」(竹内敏雄編修『美学事典 増補版』弘文堂、1974年、pp. 553-4)。

ゴンブリッチは、美術史のダイナミズムを「図式と修正」という観点から説明しようとしたと思うのですが、この「図式と修正」は、2つのベクトルにおいて理解するのがよいと思います。すなわち、通時的(歴史的)な変化と共示的(同時代的)な変容です。

まず、通時的(歴史的)な変化というのは、作品AからBへの様式的な変化のことです。華宵の場合なら、四条派風のアカデミックな「日本画」から、流麗な輪郭線によってくっきりと象られたモダンな容貌の「華宵美人」への変化で、この変化を理解するためには、作品AとBの間に、中将湯の広告画【作品CとD】を置いてみるとよいでしょう。作品Cは、中将湯広告の最初期のものですが、作品Aに近く、多分に日本画的です。物憂げな女性の顔や手を描く線には肥痩(太いところと細いところ)があって、繊細、かつ表情豊かだからです。雨に打たれる芭蕉の葉も、微妙な筆遣いで、重さを感じることができるほど、ある意味「写実的」なところがあります。しかし、最も重要なことは、この作品Cが木版画であるという点、しかも、同時に大量に機械を用いて印刷される新聞広告であるという点です。華宵の下絵(原画)がどのようなものであったかは、想像するしかありませんが、アカデミックな日本画の技術を習得している華宵のことですから、和紙に、墨をたっぷり/少し含ませた筆を、ゆっくり/速く、強く/弱く動かすことによって、微妙な濃淡をもつ絵画を描いていたとしても不思議ではありません。もちろん、華宵は、この原画が中将湯を広告・宣伝するためのものであることを十分理解していますから、受容者の関心を惹き付けるために、女性の上半身を下向きの三角形で枠取って物憂さを強調するなど、図案的な工夫をこらしていることは事実です。しかし、出来上がった広告を見て、華宵はがっかりしたにちがいありません。原画のもっていた微妙な濃淡や階調が排除され、絵画は、黒と白の色面が対比される版画に変貌しているからです。これは、しかし、当時において、新聞広告を印刷する際の「技術的」な制約の結果です。もっとも、女性を囲む三角形の中にある女性の背景が黒と白の中間的な濃さである点は注意を要します。というのも、このような濃淡は、普通の木版、すなわち板目木版によって可能なのか、それとも、堅い木に細線を彫ることのできる木口木版や、写真凸版の一種である網目凸版を利用した結果であるかは、現物に当るとともに、明治44年(1911)という時代の技術を調査する必要があるからです。

ちなみに、『朝日新聞社史 資料編』(朝日新聞社、1995年)によると、明治21年の条に「東朝(東京朝日新聞)発刊の記念付録に、初めて西洋木口木版を活用、明治末に写真製版ができるまで利用」と記されていますから、作品Cは木口木版(かなり手抜きの)かもしれません。さらに、諸岡知徳「通俗小説という劇場―戦間期新聞通俗小説と挿絵の研究」(平成25年度名古屋大学大学院文学研究科学位(課程博士)申請論文)は、新聞小説の挿絵の印刷方法についてですが、「1913年(大正2)、東京朝日新聞社の木村梅次郎らによる「写真銅版紙型製造法」の特許取得以後、写真製版の印刷は一般化する」(196頁)と述べています。しかも、「挿絵で用いる写真製版には、網目凸版(写真版)、線画凸版(凸版)、ハイライト版(アミ凸)などがあり、それぞれ効果が異なる。1920年代には網目凸版とそれにやや遅れて登場した線画凸版とが使用されていたが、1930年代になると新たにハイライト版が導入され、表現の幅が格段に拡がった。挿絵画家の職業としての自立はこうした技術の発展とも連動していた」(197頁)ことを指摘し、次のように述べます。

網目凸版は濃淡のある写真や絵画の再現性に優れた技法ながら、図版全体に網点がかかり、画面の明るさを欠く短所がある。線画凸版は濃淡の表現ができないものの、描線を明確に浮かび上がらせ、印象的な画面を構成できるという利点がある。ハイライト版は写真版による中間階調の再現性を保ちつつ、無地の部分の網点を消して白く抜いてある製版技法で挿絵には不可欠となった(同上、註)。

このような技術的コンテクストを踏まえたとき、もっとも重要なことは、当時の時代状況として、写真製版などが、たとえ一定の限界があるにせよ、「濃淡のある写真や絵画の再現性」を追及することを可能にしつつあったにもかかわらず、華宵が、昭和6年(1931)まで描き続けた中将湯広告において、「描線を明確に浮かび上がらせ、印象的な画面を構成」する方向に突き進んだこと、すなわち、華宵が、その美人図式(人物を見る=描く心構え)を、絵画的なものから線的(図案的)なものへと修正(変更)したことだと考えます。そのことを如実に示しているのが作品Dです。女性は、微妙な肥痩を示しながらも、明瞭であり続ける輪郭線によって、くっきりとした像を結んでいます。もっとも、エプロンの袖を描く線に濃淡が感じられて、これについては、にわかに技法を特定することはできないのですが、当時の華宵が、和紙に筆と墨ではなく、白い洋紙にペンとインクで原画を描いていたとしても不思議ではありません。このような黒と白の対比を強調する線画こそ、華宵が到達した図式と言うべきでしょう。しかも、このことは、広告画だけについて言えることではありません。一世を風靡した通俗小説の挿絵【作品E】も同じですし、カラーの口絵【作品F】でさえも、基本的には、くっきりした描線によって形を作るという同じ図式によって描かれていることに変わりはないと考えます。

次に、もうひとつの修正、すなわち、図式の共示的(同時代的)な変容というのは、華宵が、ある特定の時期に、多様な人物をどのように描き分けているかということにかかわります。例えば、作品Bには2人の女性が描かれていますが、彼女たちは、もっぱら身振りと、洋装か和装かという点において異なるだけで、顔貌も、少しばかりふっくら/ほっそりしているとはいえ、ただ美しいことに変わりはなく、表情も描き分けられているわけではありません。一言で言えば、描かれる女性がきわめて「類型的」なのです。この描き分けの特徴、すなわち、個性を描き分けないという特徴は、同一作品の内部だけでなく、作品横断的に認められます。また、作品EやFの男性も、どこか女性と共通する美しさがあって、「類型的」であるという表現の特徴は、性差横断的であると言わざるをえません。華宵の描く美男子が「両性具有的」で、妖しい感じがするといわれるのも、そのためでしょう。

作品G 歌麿《当時三美人》

大判錦絵 寛政5年(1793)頃

大判錦絵 寛政5年(1793)頃

作品H 歌麿《七福美人器量競》

大判錦絵 寛政5~6年(1793-1794)頃

大判錦絵 寛政5~6年(1793-1794)頃

このことは、しかし、それほど普通というわけではありません。例えば、「類型的」といえば、歌麿の美人画を思い出す方もいらっしゃるでしょう。たしかに、作品GやHを見ると、まるで判で押したような美人といわれても仕方がありません。しかし、よくよく目をこらして見てみると、例えば、作品Gの三美人は、名前が書き入れられていることからも分かるように、顔貌が微妙に描き分けられていることに気が付きます。言い方を変えると、歌麿は、美人の図式を、富本豊ひな、難波屋きた、高島ひさという当時実在した人物に似せるように「修正」しているのです。例えば、中央に描かれた富本豊ひなの顔を美人の図式の基本とする(理想的/平均的な美人顔とする)と、左下の高島ひさは、瓜実顔で、少しばかり受け口に描かれていますし、右下の難波屋きたは、鷲鼻で、切れ長の吊り目に描かれています。その際重要なことは、これら三美人の「修正」の仕方が、作品横断的に同じように行われているということです。すなわち、作品Gの三美人は作品Hにも含まれているのですが、彼女たちは、同じ顔貌の特徴を保持しているということなのです。じっくり観察して、三美人を特定してみるとよいでしょう(正解は、上段右から、高島ひさ(三つ柏紋)、富本豊ひな(?)、難波屋きた(桐紋)です)。要するに、彼女たちは、特定の女性の表象であるために、作品横断的に同一性を保たざるをえないのです。

華宵の描く美人の顔貌についていえば、たしかに、感情という一過的なものの表出としての表情を描き分けることはあります。しかし、歌麿のように、実在する人物に「投錨」するような図式の修正は認められません。高畠さんが仰るように、大正時代の少女や少年たちが、華宵の絵に自分たちの心を重ね、その仕草やライフスタイルを模倣することができたのも、また、華宵美人がどことなく謎めいて見えるのも、このような華宵の特殊な「図式の修正」の仕方と関係があるように思います。しかも、このような修正の仕方こそ、華宵が、中将湯の広告を描く際に、万人に訴求すべき幸福の形―中将湯によってもたらされる幸福―として学習したものであったにちがいありません。(K)

華宵の描く美人の顔貌についていえば、たしかに、感情という一過的なものの表出としての表情を描き分けることはあります。しかし、歌麿のように、実在する人物に「投錨」するような図式の修正は認められません。高畠さんが仰るように、大正時代の少女や少年たちが、華宵の絵に自分たちの心を重ね、その仕草やライフスタイルを模倣することができたのも、また、華宵美人がどことなく謎めいて見えるのも、このような華宵の特殊な「図式の修正」の仕方と関係があるように思います。しかも、このような修正の仕方こそ、華宵が、中将湯の広告を描く際に、万人に訴求すべき幸福の形―中将湯によってもたらされる幸福―として学習したものであったにちがいありません。(K)

【会場の様子】

スクリーンに映っているのは、華宵美人が描き添えられた「流感と男女の諸病によくきく中将湯浴場」の広告。中将湯を使用する温泉とか銭湯の宣伝かと思ったら、宣伝文には「家庭風呂に・・・」「今使はぬ家庭なし」の文言。津村順天堂が明治30年(1897)に、婦人薬「中将湯」の残滓を利用して開発した日本初の入浴剤「浴剤中将湯」(「バスクリン」の前身)広告でした。もっとも、家庭に風呂の少なかった時代のこと、本当に「中将湯温泉」があったとか。

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

住所 : 〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232