視覚文化連続講座シリーズ5

「視覚文化の不易流行」第7回

講座レポート

能楽の変化と不変

金剛龍謹

会場:同志社大学今出川校地寧静館N21教室

主催:きょうと視覚文化振興財団

- ○ 能楽とは

- ○ 能楽の歴史

- ○ 能の演目

- ○ 能面について

- ○ 作り物について

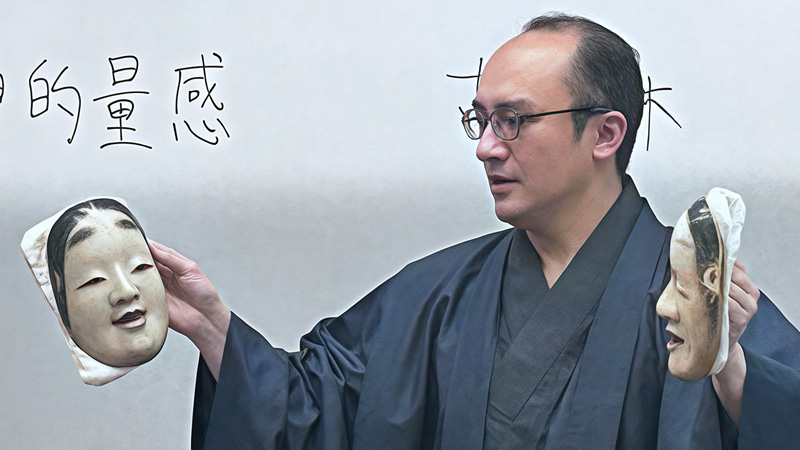

第7回の講座は、シテ方金剛流能楽師・金剛龍謹さん(1988-)のお話です。龍謹さんは、幼少時から、父である金剛流二十六世宗家・金剛永謹さん(重要無形文化財保持者[人間国宝]、1951-)や祖父である二十五世宗家・二世金剛巌さん(1924-98)の薫陶を受けられ、能の精髄を今日に引き継ぐべく、日々精進されていらっしゃいます。今日のテーマは、能にとって変わらないものと変わるもの。若宗匠がどのようなお話をされるか、興味深いところです。小雨の降るあいにくの天候でしたが、永謹さんのところで内弟子をされている方(同志社大学能楽部のご出身とか)とお二人で、能面を携えて、会場に来られました。龍謹さんは同志社大学国文学科をご卒業ですから、今日は、母校での講演ということになります。羽織袴が板に付き、まさに絵になる姿です。

お話は、パワーポイントを使いながら、次のように進みました。ところどころ報告者の理解もはさみながら、まとめておくことにします。途中からは、面(おもて)を実際に手に取りながらのお話しで、皆さん、興味津々でした。

○能楽とは:謡(歌と語り)と舞(上下運動を特徴とする踊りとは区別される旋回運動)によって構成された仮面劇。長い歴史の中で、能楽を時代の要求(受容者の趣味)に適応させようとする能役者の創意工夫によって変化してきた。

○能楽の歴史:奈良時代に、シルクロードを経て日本へ渡ってきた散楽(物まねや曲芸など雑多な演目によって構成された庶民的な芸能)が変化し、平安時代なかばに、滑稽な物まねを主とする猿楽が成立し、その後、まじめな歌舞劇である能と、対話喜劇である狂言とに分化した。

鎌倉時代後半には、寺社公認の猿楽の座が組まれるようになり、南北朝時代には、大和猿楽四座、すなわち、結崎 (ゆうざき) 座、外山 (とび) 座、円満井 (えんまい) 座、坂戸 (さかと) 座が、興福寺や春日大社などを中心に活動するようになった。これらは、観世(かんぜ)流、宝生(ほうしょう)流、金春(こんぱる)流、金剛(こんごう)流の基で、現在の能楽五流は、これら四座に江戸期に成立した喜多流を加えたものである。

室町時代に、結崎座の観阿弥(1333-1384)と世阿弥(1363?-1443)の父子が三代将軍足利義満(1358-1408)の支援を受けるようになって、能楽は新しい洗練の時代を迎えた。観阿弥が田楽や曲舞などのリズム音楽を取り入れ、世阿弥が和歌や連歌などの文学的要素を加味することによって、現在の幽玄(優美)な能の原型が完成した。

応仁の乱(1467-1477)で京都は荒廃し、将軍や大寺社などの支配階級は衰退したが、商人階級が新たな支持層となった。観世小次郎信光(1450-1516)や金春禅鳳(1454-1532?)は、新しいパトロンのために、「風流能」(スペクタクル能)と呼ばれる娯楽性の高い(分かりやすく面白い)バラエティ豊かな演目群の創作に尽力した。

戦国時代には、豊臣秀吉(1537-1598)が猿楽を大和四座に統合して保護し、断絶していた興福寺薪御能などを復興するとともに、「豊公能」と呼ばれる自身を題材とした演目群を新たに作らせた。能舞台ができたのも、この頃である。

江戸時代になると、能は幕府の式楽(儀式に用いられる芸能)となり、能楽師は、将軍家や大名家から扶持をもらって舞台を勤めるようになった。「家業」を重視する幕府の政策を背景にして、世襲による家元制度や、シテ方・ワキ方・囃子方などの分業制度が確立された。また、新作をやめ、演目が250から300種に統一され、基本的な様式が固定化されることによって古典化がすすむとともに、能は深化・洗練され、「小書(こがき)」と呼ばれる特殊演出によって多様化した。

明治時代になって、幕藩体制が崩壊し、給禄制度が廃止されて、能役者が窮乏・廃業するようになったが、岩倉具視(1825-1883)らによって設立された能楽社によって再び盛況を迎えることとなった。

○能の演目:能の演目数は250番前後で、流儀により「現行曲」として定める曲が異なる。「番外曲」が3000番以上あり、かつて廃曲になった演目を再演する能を「復曲能」という。また、明治以後に創作された能を「新作能」と呼ぶ。龍謹さんが2018年と2021年に演じられた《沖宮(おきのみや)》(原作:石牟礼道子、衣装監修:志村ふくみ、志村洋子)などがこれにあたる。

○能面について;面(おもて)をかけることが能の特徴のひとつ。面(特に女面)は「中間表情」と呼ばれる喜怒哀楽のいずれともいえない曖昧な表情をしていることによって、観客は自らの力で、登場人物のさまざまな心理を投影することができるようになっている。歴史的に見れば、室町時代に、新たな演目が数多く創作されるに伴って、様々な能面の種類が生み出されたが、江戸時代になって、演目が固定化するに従って、能面の種類も固定化した。種類としては約250種あるが、基本形は約70種である。

○作り物について:能の舞台装置はきわめて簡素な作りになっている。古くは地方巡業において現地で用意するために、簡素であったが、観客の想像力を膨らませるために、あえて抽象性を追及するようになった。

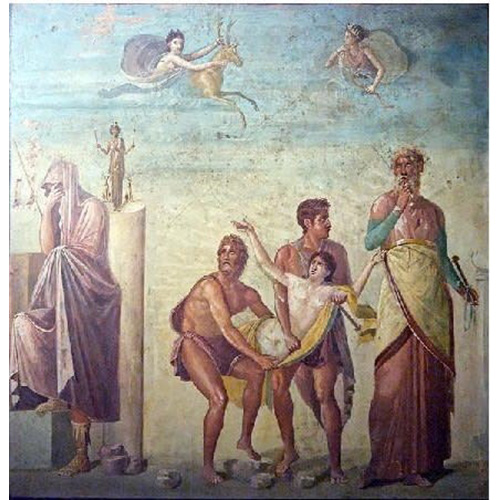

以上が龍謹さんのお話の概要です。能楽の歴史を丹念に辿っていただき、受講されていた方々も納得。龍謹さんの近著『能楽金剛流の歴史と四季の能』(淡交社、2024年)を読んでみたいという気持ちになられたことでしょう。それにしても、能面のお話は実に興味深いものでした。面の表情はあえて中間的なものとすることによって、かえって、観客自らが、その人物の感情を、謡(歌と語り)の描き出す内的・外的な状況から推測し、想像的に投影/再構成するように仕向けるという仕掛は、なるほどと思わせます。このお話を聞いて、記録者は、オーストリア生まれの美術史家ゴンブリッチ(E. H. Gombrich, 1909-2001)が『芸術と幻影』(瀬戸慶久訳、岩崎美術社、1979年)で紹介している古代ギリシアの画家ティマンテス(紀元前3世紀)の故事(『プリニウスの博物誌』第35巻「絵画・画家」に記されているもの)を思い出していました。

「その要旨はこうである。ティマンテスがイーピゲネイア(アガメムノーンの娘)の犠牲図を描いたとき、彼女の周辺にいる人びとの深い悲しみを表現しようとして秘術を尽くすのだが、父親アガメムノーンを表す段になって彼は、身にまとっている衣で顔をおおう姿としてこの父を表すことにより、悲嘆の絶頂を暗示したのである。つまり絵画の世界の中に閉ざされた世界(enclosed world)を挿入したわけだが、これがクラシック期の弁論家たちにいたく称賛されたのである」(205頁)。

ティマンテスは、娘を犠牲にしなければならない父親の悲嘆を表すのに、その表情や動作をこと細かに描写するのではなく、何も描かず(顔を隠して)、受容者に想像させることによって、絶賛されたわけで、この故事は、能面の中間表情の機能/役割を如実に物語るものとなっていると思います。たしかに、表情を見せないことと曖昧な表情をすることの違いはありますが、意図的に不完全であるという点では、共通の原理に基づいているように思うのです。ひょっとすると世阿弥の言う「秘すれば花」というのか、このようなことを言うのでしょうか。

もっとも、能は演劇である以上、舞踊とは異なって「人間をテーマとする一連の劇的な筋の展開」、すなわち「劇的な行為 (アクション) 」が不可欠です。演劇研究者である河竹登志夫(1924-2013)によると、「人間と運命、神、境遇、社会悪、あるいはほかの人間や、人間自体に潜む相反する性情など、つまり人間と他の何物かとの矛盾、対立がしだいに表面化して激しく戦いながら、次々に行為を生んで一つの結末に至る過程、それが劇的行為である」(『日本大百科全書(ニッポニカ)』「演劇」)というわけです。したがって、能もまた、ただひとつの感情を表せばすむ(想像的に投影させればよい)というわけではなく、この劇的な過程において生起する多様な感情を表す必要があることになります。

能役者は、面を操作することによって、観客による感情の想像的投影の手助けをしているように思います。言い換えれば、明確な感情を表出しない能面に表情を与えるのが、能楽師の技だということになります。すなわち、能役者は、普通、腰を落として、面を垂直に保ったまま、摺り足で(自らの位置を知るために板目を数えながら)足を運ぶそうなのですが、憂いや悲しみを表現したいときには、面をやや下に向けたり(曇らす)、晴れやかな気持ちや喜びを表現したいときには、面をやや上に向けたりする(照らす)のだそうです。もちろん、実際の舞台では、単に照らしたり曇らせたりするだけでなく、微妙に面を操作したり、謡や所作を工夫したりすることによって、観客の想像的投影を刺激し、面に多彩な表情を認知させているにちがいありません。

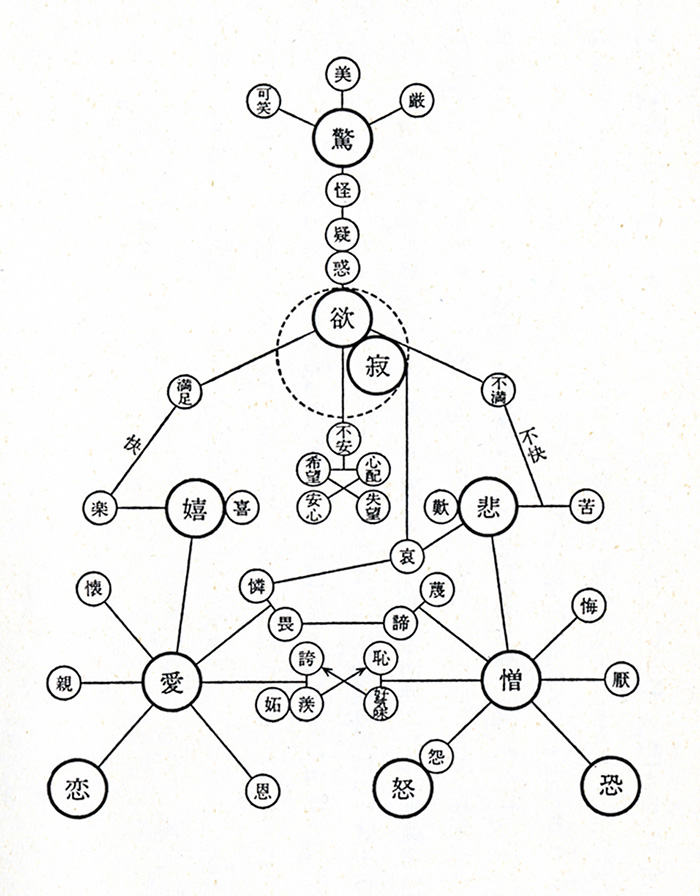

では、能役者が、面を操作することによって、観客に認知させようとする多彩な表情、すなわち、多様な感情とはどのようなものなのでしょうか。これについて、思い出したものがあります。九鬼周造が「情緒の系図――歌を手引きとして」(『「いき」の構造』岩波文庫、1979年、194頁)という論文に収録している「情緒の系図」です。この論文は、『新万葉集』第2巻(改造社、1937年)に収録された和歌のうち、特定の情緒を表示する単語を使用するものを手がかりにして、人間のもつ感情、あるいは情緒、あるいは気分を分析して、それらが互いにどのような関係にあるのかを探究するもので、なかなかよく出来ています。ざっと説明すると、この図は「人」の形に似せることによって次のことを示しています。これまでご覧になったことのある能を思い返しながら、テーマとなっていた情緒の位置を確認していただければ幸いです。

1)大きな円で表された10種の情緒(上方の「驚」から右下の「恐」まで)は、人間にとって主要なものである。

2)点線の円で囲まれた「欲」と「寂」(本来備わっているはずのものが欠けていて、満たされない気持)は、個的存在としての人間にとって中核的/根源的な情緒である。

3)そのすぐ上に示されている「疑」や「惑」(途方に暮れる)と、すぐ下に示されている「希望/心配」や「安心/失望」また「不安」などは、根源的な情緒に近い緊張/弛緩の感情である。

4)「美」「厳」「可笑」は、興奮/沈静の感情である「驚」と連動する高等な感情である。

5)以上のものを情緒の上部(精神的)構造とすると、「嬉」「悲」「愛」「憎」を中心として多様に展開される快/不快の感情は、情緒の下部(身体的)構造に相当する。

6)「嬉」や「悲」を主観的情緒とすると、「愛」や「憎」は対象志向的/客観的情緒で、人間の生存が充実しているかどうかの標準とされるものである。

7)「嬉」や「愛」また「希望」や「安心」など左側の情緒を肯定的感情とすると、「悲」や「憎」また「心配」や「失望」など右側の情緒は否定的感情である。

8)「恐」や「怒」は動物進化上に意義のある本能的情緒である。

9)「寂」「哀」「憐」「愛」「恋」をつなぐ線は、特に人間学的に重要である。九鬼に言わせると「個体性の「寂」と有限性の「哀」とが論理的関係にあること、主観的な「哀」と客観的な「憐」とが相制約し合うこと、「愛」が自己否定的な「憐」(アガペ)と自己肯定的な「恋」(エロス)との二方向を弁証法的に内包していること、有的な「恋」の裏につねに無的な「寂」が基礎付けをしていること」(193-195頁)が示されているのであるが、このことを説明するのははなはだ難しい。是非とも、原著に当たってもらいたい。

能役者は、「人間をテーマとする一連の劇的な筋の展開」おいて生起する多様な感情を、謡や所作を工夫したり、面を操作したりすることによって、観客に認知させようとしているはずです。その際、面について言えば、7)で述べたように、「嬉」や「愛」また「希望」や「安心」など左側の肯定的情緒を表現するときには「照らし」、「悲」や「憎」また「心配」や「失望」など右側の否定的情緒を表現するときには「曇らせる」可能性が高いように思われます。しかし、おそらく事はそれほど単純ではないでしょう。というのも、少なくとも、6)で述べたように、「嬉」や「悲」など、上部の情緒は内部に沈潜する主観的感情であるのに対して、「愛」や「憎」など、下部の情緒は、対象を志向する客観的感情とみなされることによって、異なった面の操作を必要とするにちがいないと思うからです。それ以外にもいろんな要素が絡んでくるはずですから、この辺りのことは、是非とも、改めてお話を伺いたいと思っています。

それにしても、能楽師は面を大切にしていらっしゃいます。特に金剛流は「面金剛」と言われるくらい、貴重な能面の数々を所蔵されていて、龍謹さんは、それらにオーラを感じると仰います。「オーラ(Aura)」というのは、辞書的には「人体から発散される霊的なエネルギー。転じて、ある人や物が発する、一種独特な霊的雰囲気」(『日本国語大辞典』)の意味で、普通は光とか輝きとして表象されます。しかし、龍謹さんは、これを「精神的量感」と表現されました。「量感」というのは「重量や分量の多そうな感じ」のことです。金剛流若宗家でいらっしゃる龍謹さんにとって、面は、それを大切なものとして継承してきた先人たちの思いがたくさん詰まったもので、ずっしり重く感じておられるということでしょう。(K)

金剛流宗家親子三代が演じられた《昭君》の演出のお話に聞き入る受講者の皆さん。

お話の後で、龍謹さんから提供していただいた能の招待券の抽選が行われました。

当たった方々(なんと5人!)の嬉しそうな表情が忘れられません。実に分かりやすい表情でした。

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

住所 : 〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232