視覚文化連続講座シリーズ6

「無病息災と視覚文化」第1回

講座レポート

病・健康・衛生―医薬品広告のメッセージ

佐藤守弘

会場:同志社大学今出川校地寧静館N36教室

主催:きょうと視覚文化振興財団

- ○ 医薬品広告:病と健康のレトリック

- ○ 栄養と衛生:「生政治」の近代

- ○ 健脳丸のメッセージ:新たな病の構築

- ○ 戦後の医薬品広告:『プレスアルト』資料から

第6シリーズのテーマは「無病息災と視覚文化」です。「無病息災」とは、『日本国語大辞典』によれば、「病気もせず、健康であること。達者であること。また、そのさま」。このような身体の状態と、日本(東洋)の視覚文化である書画や版画、新聞広告、衣装や調度の模様がどのように関係しているのかについて考えることが課題です。シリーズのテーマについて、当初は、「健康と視覚文化」にしようとしたのですが、「健康」という用語(概念)は、明治10年代に定着した「health」の訳語ですから、古代から中世を射程に入れようとする本シリーズでは不適切です。一方、「健康」に類似した用語を近代以前に探してみると、「丈夫」とか「達者」とか「元気」などが見つかりますが、さて、古代から近代まで、すべての時代に適用できる用語となると、なかなか適当なものが見つかりません。それもそのはずで、「健康」にせよ「丈夫」などにせよ、「身体のよい状態」あるいは「身体に悪いところがない状態」を中核的な意味として共有している限りにおいて、身体についての価値判断を含んでいますから、その内容が、「身体」についての考え方とともに、時代や地域や社会に応じて変化するのは至極当然のことのように思われるからです。そこで召喚されたのが「無病息災」。いささか古色蒼然としていますが、まあ、「健康」と「達者」を両方ともカバーしているということで、ご容赦願いたいと思います。

さて、今回は、シリーズの第1回ということで、明治以後の医薬品広告(新聞広告やポスター)を手がかりにして、近代における「健康」がどのように視覚的に表現されるかについて、お話していただくことにしました。講師の佐藤さんは、近世から近代にかけての視覚文化に幅広くコミットされていて、その切り方は大いに期待できるところです。そこで、今回は、佐藤さんご自身に、講座を要約していただくことにしました。当日配布した「参考資料」も添付しておきますから、必要に応じて参照していただければ幸いです。(K)

医薬品の広告には、「薬機法」と呼ばれる法律によって普通の商品より厳しい規制が課せられています。「虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」という制約がある医薬品を広告するには、さまざまなレトリック(修辞法)が必要です。本講座では、医薬品広告の歴史をたどるとともに、そこに使われているさまざまなレトリックを紹介しました。

なお、当日配布した資料を添付しておきます。ご参照いただければ幸いです。

批評家のジョン・バージャーは、広告の目的は、見る人の現実生活に不満を抱かせた上で、広告されている商品を手に入れることが、その不満を解消し、よりよき未来を手に入れることができる(かもしれない)と思わせることにあると指摘しました(『イメージ——視覚とメディア』)。医薬品広告の場合は、病んでいる状態を示すことで、見る人の現在を不幸な状態として提示するか、薬によって健康となった幸せな未来を提示するかのどちらかです。一枚もののポスターなどの場合は、そのどちらかを提示することが多い一方で、CM映像の場合は、その両方を提示することもあります。

(例:「櫻坂46・山﨑天&本郷奏多&宮世琉弥、綾瀬はるか出演ベンザブロックプレミアムCMに新登場!」oricon)

医薬品広告の歴史をたどってみると、近年の広告が「幸せな未来」を描くことが多いのに対し、かつての、とくに戦前の医薬品広告は、「不幸な現在」をどぎつく、露悪的に描くものが多いように感じます。そうした広告は、健康だと思いこんでいる人に「アンタは正常なつもりらしいけど、ホントは病気かもしれないよ」と脅すことで、病をつくり出すものとも言えます(田中聡『健康法と癒しの社会史』)。そのような「脅し」で満載のイヴェントが、明治から戦後にかけても行われていた衛生博覧会で、そこでは往々にしてグロテスクな人形や標本が並べられ、病気の恐ろしさが伝えられていました。その背景には、近代の日本が西欧にならった近代国家を作ろうとして輸入した「栄養」や「衛生」という概念がありました。近世までの「養生」という概念は、あくまでも個々人が自己管理するものでしたが、「栄養」や「衛生」は国家や公的機関が管理するものでした。それによって、個々人を国家を構成する一分子として、強い国家をつくろうとしたのです。こうした「生」に介入する権力のかたちを、思想家のミシェル・フーコーは「生政治」と呼びました(『性の歴史 1 知への意志』)。それを広めるための装置のひとつが衛生博覧会で、それは近世以前から連綿と続く見世物の伝統とあいまって、グロテスクなだけではなく、しばしばエロティックなイヴェントとなりました。

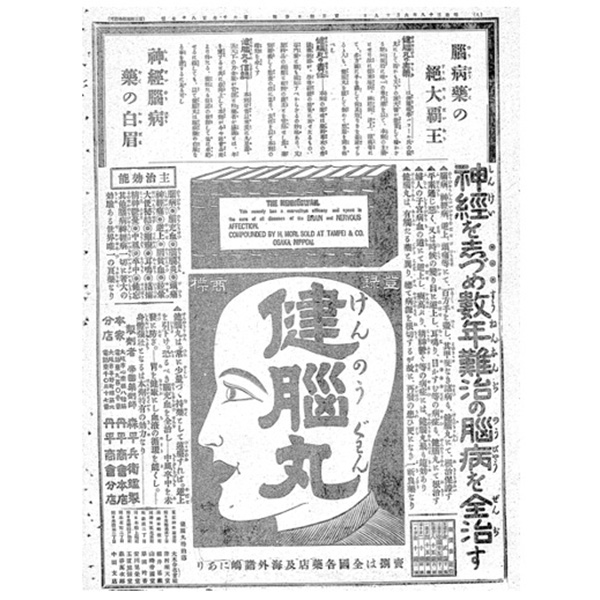

大阪・心斎橋にあった丹平製薬は、1896年に「健脳丸」という脳神経薬を発売しました。つるつる頭の青年の頭部の左側面に、墨痕淋漓と「健脳丸」という文字が描かれたロゴ図案を武器として、丹平製薬は「広告界に雄飛した」と語り伝えられています(中根栄『日本新聞広告史』)。発売時の広告には、この薬によって「其身を強健にし、〔日清〕戦後の経営膨張的日本の急務に接し、国利民福を計られんと切望す」と、個人の身体の健康が国家の成功につながるという、まさに生政治的な文言が綴られています。民俗学者の川村邦光は、「この蛸入道のような巨大な頭が新聞紙を占拠し、否が応でも「脳病」「神経病」という病気を病むことをいわば啓示し、人びとは新しい病気の病み方を性癖・常習とするように心身を慣らしていくことになる」と述べています(『幻視する近代空間』)。このようにして、マスメディアで反復される広告イメージは、新たな病をつくり出し、それを見た人びとは病むことを身体化していったのです。

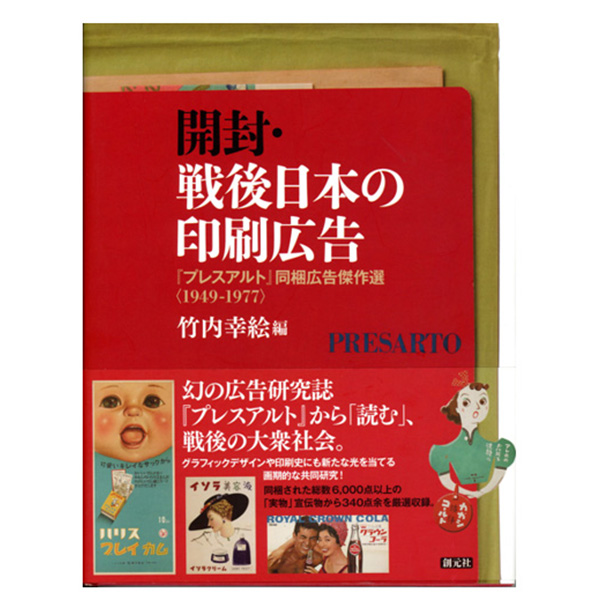

かつて『プレスアルト』(1937-1977)というユニークな広告批評誌がありました。京都のワキヤ書房店主・脇清吉によって創設されたプレスアルト研究会が頒布した雑誌で、雑誌内には記事だけでなく広告印刷物やパッケージ、包装紙などの「実物」が綴じこまれていました。そこには、まるでタイムカプセルのように、当時の広告、ひいては社会や文化を封じ込められています。そのうち戦後に発刊された雑誌の調査が広告研究者・竹内幸絵(同志社大学社会学部)を中心に2015年頃から進められ、講師の佐藤もそのメンバーとして「医薬品広告」の部門を担当しました。その研究成果は、2020年に『開封・戦後日本の印刷広告』という書籍として発表されましたが、講座では、そこから選んだ傑作や名作、迷作を見ながら、戦後の医薬品広告が、消費者に、病によってもたらされる不幸や、薬によって開ける幸せな未来をどのように提示してきたのか、そこでどのようなレトリックがつかわれているのかを考察することで、講座の結びとしました。(S)

『プレスアルト』同梱広告傑作選:1949-1977』創元社、2020

今年の会場は、昨年までと比べると少し小さく、スクリーンも1面しか設置されていませんが、かえって、講座に集中できるように思います。場面は、ちょうど質疑応答が行われているところですが、皆さん、熱心に聞いて頂き、感謝申し上げます。なお、今回から、恒例の展覧会招待券の抽選会にAI(ChatGPT)を使用することになりました。若い学生さんたちは、ChatGPTを「チャッピー」と呼んで、勉強に積極的に利用しているそうです。わたしたちも負けずに頑張るぞ・・・。

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

住所 : 〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232