視覚文化連続講座シリーズ6

「無病息災と視覚文化」第2回

講座レポート

馬琴、孫の疱瘡とたたかう。― 疱瘡と図像の力

岸文和

同志社大学名誉教授、きょうと視覚文化振興財団理事

日時:2025年9月20日(土曜)午後2時から3時30分

会場:同志社大学今出川校地寧静館N36教室

主催:きょうと視覚文化振興財団

会場:同志社大学今出川校地寧静館N36教室

主催:きょうと視覚文化振興財団

【内容】

- 0) 課題

- 1) 年表「疱瘡(天然痘)と滝沢家」

- 2) 現代の天然痘観――ウイルスによる伝染性感染症

- 3) 曲亭馬琴とその家族――浪人・戯作・医師・売薬

- 4) 江戸時代の医師制度――官医と町医

- 5) 江戸時代の疱瘡観――三つの毒鎔冶(とろけあい)て発す

- 6) 疱瘡の経過――天保2年(1832)の『馬琴日記』

- 7) 疱瘡対策用グッズ

-

①護符(守護神に祈願するための図像)

②茜木綿(守護神/疱瘡神に祈願する色彩)

③赤物(見舞いのための玩具)

④疱瘡棚(疱瘡神を祀るための装置)

⑤紅絵(守護神に祈願するための図像)

⑥紅絵(見舞いのための図像)

⑦赤物(見舞いのための食品)

【報告】

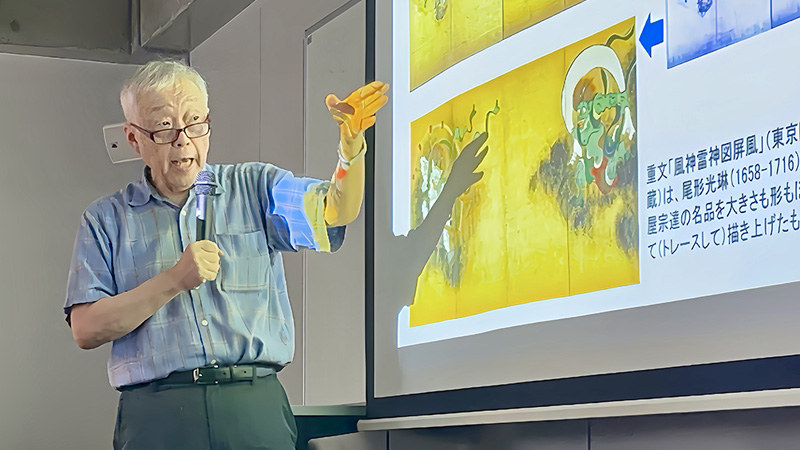

シリーズの第1回は、明治以後の医薬品広告(新聞広告やポスター)を手がかりにして、近代における「病」と「健康」がどのように視覚的に表現されるかについて、お話がありました。第2回は、時代を遡り、江戸時代の戯作者・曲亭馬琴(1767-1848)の日記を手がかりにして、近世の人たちが疱瘡をどのように理解し、どのように向かい合ったかを、看病の過程で使用される図像に焦点を当てて、お話しすることにしました。以下は、その報告です。当日は、準備したスライドが多すぎ、また、医師と絵師、武士と町人(御用町人を含む)、馬琴と北斎、雅と俗などの話題が交錯したので、筋道が分かりにくかったのではないかと危惧しています。そこで、以下、できるだけ話の筋道をはっきりさせるように、簡潔にまとめておくことにします。なお、話の内容がはっきり分かるように、タイトルを変更しています。ご理解賜れば幸いです。(K)

0)課題

天保2年(1831)2月、陸奥国梁川藩主・松前章広(あきひろ)江戸屋敷出入りの医師・滝沢宗伯(1798-1835、当時34歳)の長女・お次(1歳)と長男・太郎(3歳)が相次いで疱瘡に罹患した。同居していた隠居、戯作者・曲亭馬琴(1767-1848、当時65歳)は、読本執筆のかたわら、孫たちの看病にあたるとともに、事の顛末を詳細に記録していた。当時の疱瘡観を概観したうえで、この日記を通して、宗伯一家がどのように「人生まれて疱瘡を患えざる者なし」といわれていた病と向き合ったかを理解し、看病の過程で使用された多様な画像に託された働きを明らかにすることが課題である。

1)年表「疱瘡(天然痘)と滝沢家」

1789(寛政元):馬琴、幕府医官・山本宗英(1747–1835)の塾に入門し、代診を行う。

1796年:イギリスのジェンナーが天然痘ワクチンを開発する。

1806年(文化3):幕府医官・池田瑞仙が『国字痘疹戒草』で「三毒鎔冶説」を穏当とする。

1810年(文化7):甲斐国の開業医・橋本伯寿が『国字断毒論』で「伝染病説」を主張する。

1814年(文化11):長男・興継が18歳にして医師となり、その後、飯田宅で売薬業を始める。

1820年(文政3):宗伯、陸奥国梁川藩主・松前章広出入りの医者となり俸禄を得る。

1831年(天保2):馬琴、孫の疱瘡とたたかう。

1848年(嘉永元):オランダ商館に赴任した軍医・モーニッケが種痘を行う。1882年:ドイツのコッホが結核とコレラの病原菌(細菌)を発見する。

1898年:オランダのベイエリンクがタバコモザイク病の「ウイルス」を発見する。

1909年(明治42):種痘法が施行され、日本国民全体に種痘が強制的に行われることとなる。

1976年(昭和51):日本で、ワクチンの定期接種が事実上中止される。

1980年(昭和55):WHOが地球上からの天然痘根絶宣言を発する。

2)現代の天然痘観――ウイルスによる伝染性感染症

天然痘ウイルスによる伝染性感染症。天然痘ウイルスが呼吸器粘膜から血液中に入り、皮膚のもっとも内側の層で増殖して組織を破壊するため、発疹は水疱、膿疱へと変化し、痂皮(かさぶた)となって回復する。その結果、瘢痕(あばた)が残ることが多い。人が唯一の宿主で、飛沫感染、患者の体液や汚染された寝具・衣類からの接触感染、また、まれに空気感染によって伝播する。一度罹患すると抗体ができ、二度罹患することはない。

3)曲亭馬琴とその家族――浪人・戯作・医師・売薬業

馬琴の父は、深川の松平信成家の用人(家老の次に位置する)。馬琴は14歳で主家を出奔,旗本の間を転々と渡り奉公し、俳人・越谷吾山に師事して俳諧を深めたり、官医・山本宗英の塾に入門して自ら医療行為を行ったり、儒者・亀田鵬斎に儒学を学んだりしていた。武家としての滝沢家の再興を悲願としていたが、24歳の時、戯作で身をたてることを決意し、黄表紙[ひらがな書きの通俗文]で戯作界にデビュー。27歳の時、履物商を営んでいた会田家の未亡人・百(ひゃく、当時30歳)の婿となるが、著述に専念し、読本[和漢混交文]に転向した。文化11年(1814)、14 歳から官医・山本宗英に就いて医術を修めていた長男・興継が、18歳にして宗伯と名乗ることを許され、「家傳神女湯」や「婦人つぎ虫妙薬」、「精製奇応丸」などの販売をはじめた。文政3年(1820)、宗伯は、陸奥国梁川藩主・松前章広出入りの医者となって俸禄を得たことによって、武家としての滝沢家の再興を悲願とする馬琴の思いが達せられた。

4)江戸時代の医師制度――官医と町医

江戸時代の医師は、将軍や大名に仕える「官医」あるいは「藩医」と、市中で開業する町医に大別される。医師の身分的拘束は少ないことから、扶持を失った浪人や家督を継げない二・三男、さらに町人たちも、独学・私塾・実践で医術を学ぶことによって医師になることができた。医師の評価は治療(投薬)の成績によったが、師弟関係の持つ意味は重要であった。というのも、医学的な知識・技術は、出版によって社会的に共有されることはあったが、秘伝・口伝として伝承されることもあったからである。その意味では、医師という身分の社会的様態は、家元制に収斂していく職人(絵師を含む)や芸能者のそれと酷似していた。宗伯は、官医の塾で学ぶことによって町医になり、さらに、馬琴の愛読者であった老公・松前道広の好意によって藩医に昇格し、士分(武士/侍の身分)を得ることができたわけである。

5)江戸時代の疱瘡観――三つの毒鎔冶(とろけあい)て発す

幕府官医(医学館教授)・池田瑞泉の『国字痘疹戒草』(1806[文化3]年刊)などによると、疱瘡は、人が生まれながらにもっている「胎毒」「淫火(男女の情欲)の毒」と呼ばれる「先天の毒」と「飲食(ご馳走)の毒」と呼ばれる「後天の毒」が、「時気の不正(気候の乱れ)」「無形の邪気」に感応して外に現れたものである。したがって、疱瘡はすべての人が罹患するとともに、毒が外に出てしまえば、二度と罹らない疫病(流行病)ということになる。三都では毎年、周縁部では、6,7年に1度流行した。ただし、患者は、気血を充実させ、「穢気不浄(けがれふじょう)を避ければ、順調に回復するとも言う。具体的には、「調護(かいほう)」の方法として、病室を選び、寒気を避けるために雨戸障子襖などを立て切り、香を焚き、暖簾を垂れ、蚊帳を吊り、下着は12日間交換せず、看護人の汗臭や厠臭などを避けることを勧める。また、食べてよいものと悪いものを区別する。一方、町医である橋本伯寿の『断毒論』(文化7年[1810]刊)は、疱瘡がないとされていた地域(八丈島など)があることに着目し、疱瘡が「有形の毒気」に触れることで感染する伝染病であると主張した。したがって、病人に近寄って臭いをかいだり、衣類や玩具、食物に触れたりすることを避けること(断毒)こそが最良の策であるとする。このようなことは、当時の人々の間で体験的に理解され、実践的には村落単位での交通遮断や隔離が実施されていたが、医学として理論的に考慮されたり、行政的に管理されたりするまでには至っていなかったわけである。

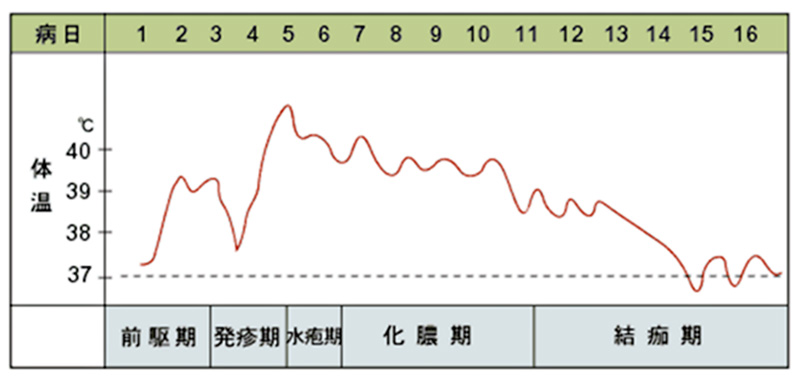

6)疱瘡の経過――天保2年(1832)の『馬琴日記』

天保2年(1832)当時、馬琴夫婦は、神田明神下同朋町の武家地に借家を買って、宗伯と妻・お路(紀州藩附家老三浦家の医師・土岐村元立の娘)、その長男・太郎(3歳)と長女・つぎ(1歳)と暮らしていたが、2月6日、おつぎが発熱した。最初は「虫」による発熱とみなされたが、3日目には発疹が出て、疱瘡であることが明らかになった。その後の経緯は、ほぼ如上の通りで、宗伯による投薬(奇応丸・蒼竜丸・熊肝)と馬琴による「冷やさぬように」という指示のもと、前駆期(序熱)→ 発疹期(見点・出斉[でそろい])→ 水泡期(起張[やまあげ])→ 化膿期(實膿[ほんうみ])→ 結痂期(結痂[かせ]・落痂[ふたおち])と順調に移行し全快した。太郎が引き続き疱瘡に罹ったが、長女のよりも軽かったようである。

7)疱瘡対策グッズ

滝沢家は、おつぎ発熱の3日目から、おつぎが果たすべき「役=厄」である疱瘡が軽く済むように、神仏へのコミュニケーション行為として「祈願」を行い、親類・縁者もまた「見舞う」という行為によって、おつぎの順調な恢復を祈願した。その際利用された図像は、以下の通りである。なお、「祈願する」という行為は、他者(この場合は、神仏という超越的な力)に対する働きかけ(命令の一種としての依頼)として、次のように定義される。

「実現してほしい内容を強く心に念じるとともに、その気持ちを他者へ向け、その力を借りることによって実現することを期待して他者に働きかけること。類似している意味を持つ動詞には「のぞむ(望)」があるが、「のぞむ」は他者への働きかけではなく、あくまでも「のぞむ」の主体側の意志を示すのに対し、「ねがう」は基本的には他者の力によって実現を図ろうとする点で異なる。従って、他者とは、自己の実現してほしい内容を満足させるものであるならよいことになる。元々は神仏などの人智を超えたものであることが多かったが、現代語では人間・非人間を問わない。また、特に現代語では、特定の対象を相手としてその力を借りたいとするのではなく、「強く心に思う」の意味だけで「ねがう」が使われることもある」(木村雅則「ねがう(願う)」山口明穂・秋本守英編『日本語文法大辞典』明治書院、2001年)。

①護符(守護神に祈願するための図像):多久蔵主稲荷の「疱瘡守」、白山権現の「守札と護符」

「護符(守り札/お札)」とは、一般的に「神仏[守護神]の名や形像、種子、真言などを記した札。身につけたり壁にはったりして神仏の加護や除災を願う」(『日本国語大辞典』)もので、身に着けるものを特に「お守り」という。神社仏閣が、参拝者の求めに応じて授与するもので、図像が描かれる場合は、原理的に、参拝者の祈願の内容、すなわち、将来において神仏に実現して欲しいことを描き、参拝者=祈願者は、それを持ち帰って、祈願が成就すること――現実が図像に一致すること――を信じ、しかるべき場所に配置するものである。疱瘡の場合なら、神仏が疱瘡神(疫病神)から病者を護る場面、例えば、疱瘡神を威圧する神仏を描いて、壁に貼付したり、身に付けたりするというわけである。おつぎの場合、多久蔵主稲荷の別当根岸氏から「もはや疱瘡に取かゝり候ては、守札不出」と断られながら、太郎には授けられたことは、いささか腑に落ちないが、「根岸氏[多久蔵主稲荷]の札は、柳の枝十二本ヲ以、棚を掛ク。白山[白山権現]のは、さんだはら[桟俵]也」とあるのは、興味深い。というのも、両社で授けられた護符は、紙に摺られた神仏の図像ではなく、柳の枝や桟俵(米俵の両端に当てる円い藁のふた)でできたもので、図1の疱瘡棚(後述)に見える「さんだわら」のように、疱瘡神の依り代(鎮座すべき場所)ともみなすべきもので、疱瘡神を慰撫する(悪事を働かないように鎮める)ことが期待されると考えられるからである。いずれにせよ、護符は祈願者が見て礼拝するものではなく、疫病神が見て鎮められたり、退散したりするものと考えるべきであろう。

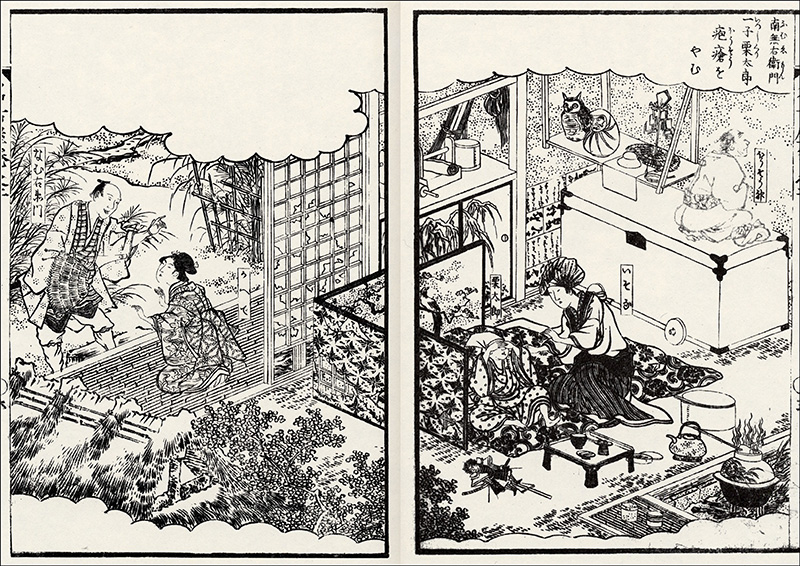

図1「南無右衛門/一子栗太郎/疱瘡を/やむ」

山東京伝画作読本『昔話稲妻表紙』、文化3年[1806]

山東京伝画作読本『昔話稲妻表紙』、文化3年[1806]

②茜木綿(守護神/疱瘡神に祈願する色彩):馬琴の長女おさきが作った「つき上きぬづきん、ひとつ身ひとへ物」

「茜木綿」とは、茜染めにした木綿地のことで、おつぎも、図1の「栗太郎」と同じように、茜色の頭巾と着物を着せられていたに違いない(図1では看病する「いそな」も同様であろう)。というのも、紅(赤)色には、魔除けの効果が期待されていた一方、「痘の色は赤いほうが経過がよい(疱瘡神は赤色を好む)と考えられていたため、患者や看病する人の衣類、のれん、玩具などに至るまですべて赤色のものを使う風習もあった」(武井秀夫「天然痘」『日本大百科全書(ニッポニカ)』)からである。『国字痘疹戒草』には「伝えきくに唐土(もろこし)にても痘の正色(ただしきいろ)は紅(べに)を貴び喜慶(よろこび)のことにも紅色を用(もちい)るによりて痘瘡ある家には紅色をこのむよし」とあって、紅色の表象は、将来において守護神に実現して欲しい色彩を祈願するとも、紅色になることを予祝するとも言ってよいだろう。「予祝」とは「あらかじめ祝うこと」で、例えば「その年の豊作を祈って、小正月などに秋の豊作の様子を模擬実演する呪術行事」(『日本国語大辞典』)である予祝行事などはその典型である。

③赤物(見舞いのための玩具):おさきの婿清右衛門が持参した「張子だる磨」、馬琴の妹お秀が持参した手「遊び、だるま・馬」

「張子だる摩」は、室町時代に子どもの玩具であった起き上がり小法師が、江戸時代に〈七転び八起き〉の縁起と結びついて,玩具として利用される以外に、商売繁盛や招福を祈願するための置物(縁起物)として利用されたもの。疱瘡の場合には、張子だるま以外にも、多くの親類・縁者が病人に、見舞いとして、下記のような意味を持つ馬や車付鯛などの「赤物」や「紅絵」(後述)を贈って、順調な恢復を祈願したり、予祝したりした。図1では、疱瘡棚(後述)に祀られた達磨と木兎(みみずく)がそれである。

(0)疱瘡から護ってくれる神仏――鍾馗/為朝

(1)速やかな回復を連想させるもの――張子達磨(起き上がり小法師)

(2)軽さを連想させるもの――軽業/羽子板

(3)退散を連想させるもの――犬(去ぬ)/猿(去る)

(4)生命力の強いもの――春駒(馬)/梅/獅子舞/金太郎/木兎(失明除け)

(5)その他吉祥的なもの――車付鯛/高砂の尉姥/鶴亀/宝船/蛸(多幸/足八本)

④疱瘡棚(疱瘡神を祀るための装置):馬琴が設えた「痘神棚」

「疱瘡棚」は「痘神棚」とも呼ばれるもので、疫病神(悪神)としての疱瘡神を迎えて手厚く祀る――供え物などをして慰撫する/なだめる――ための祭具/呪具で、最終的には、川や海に流すとか、村の境まで送るなどが行われていた。疱瘡神をまつる風習自体は,江戸時代の中頃に成立したもので、松浦静山『甲子夜話』(文政4年[1821]から天保12年[1841]の日記)には,疱瘡には神があって「少童(わかし)好女(おなご)老嫗(うば)数種あり,此中少童好女来ることあれば其やまいかろし,嫗来れば痘至て重し」とある。ちなみに、図1に表象された疱瘡神は老爺に見えるが、馬琴が『椿説弓張月』(後述)で表象する疱瘡神は、身の丈わずか一尺四、五寸(約45㎝)の痩せた翁で、赤い幣を立てた桟俵に乗り、八丈小島(八丈島沖の小島)近くの波間を漂っているところを為朝に発見されて、為朝から八丈島に近づかぬように命じられている(図2)。なお、『国字痘疹戒草』には、疱瘡の看病のためには「清浄(しょうじょう)」が必要であるから、「神の果して有無(あるなき)は姑(しばら)くおきて」神を祀ることはよいことであると記されている。

図2 曲亭馬琴『椿説弓張月』後編巻の二

図3 一聲斎芳鶴《源為朝》

第十九回「為朝の武威痘鬼を退く」

第十九回「為朝の武威痘鬼を退く」

⑤紅絵(守護神に祈願するための図像):おさきが購入した「為朝の紅絵」、滝沢家伝来の「八丈島為朝神像」

「紅絵」また「赤絵」とは、濃淡二種の紅摺で「疱瘡絵」とも呼ばれるもの。おさきが購入した「為朝の紅絵」は、為朝に疱瘡神を威圧するよう祈願するもので、例示したもの(図3)には「八丈に/ほう/そうふも/なく/此神の/誓ひハ/世々に/たがわ/ざりけり」とある(実際は、八丈島でも疱瘡は何度か流行していた)。疱瘡用の「紅絵」は延享2年(1745)には出版されていたようであるが、為朝を疱瘡の守護神として描くことは、一世を風靡した曲亭馬琴作・葛飾北斎画『椿説弓張月』(文化4年[1807]から同8年[1811])に由来するように思われる。この史伝物読本は、保元の乱(1156)を素材とする『保元物語』に登場する強弓の武将源為朝の流転と琉球王国の再建を描くもので、その後編巻之二第十九回「為朝の武威痘鬼(もがさのかみ)を退く」に、為朝が八丈小島で痘鬼を追い払う場面を描いている(図2)。このエピソードは、馬琴が創作したものであろうが、『椿説弓張月』後編巻之一・備考には、佐藤行信『伊豆国海嶋風土記』(天明2年[1782])を引いて、正徳元年(1711)に、八丈小島にある為朝大明神の神体である為朝像が江戸に運ばれたことを記している(備考)。この「事実」については、幕府の正史である『徳川実記』正徳三年九月二十九日の条に「さきに八丈島よりまいらせし鎮西八郎為朝の像を。こたび島にかへし下さる。よて銀をそへてたまふ。これは島人等疱神とて尊崇すれば也」(経済雑誌社、明37-40年)と記されていることから、為朝を疱瘡の守護神として信仰することは、疱瘡神を祀ることと同じく、江戸時代の中期には一般化していたにちがいない。なお、馬琴の『日記』には、「為朝の紅絵」とともに「八丈島為朝神影、旧来所持の分も二幅同断」とあって、為朝像を2点、疱瘡棚に貼ったようである。『椿説弓張月』後編巻之一・備考に、「馬琴が家蔵に、八郎明神の神影一福あり。「八丈嶋正一位八郎大明神、慶長七年壬寅(みずのえとら)八月十五日、神主菊池壱岐守」と記して、関防[書画の右肩に押して書き始めの印とした、長方形の印章]に、無上霊宝神道加持の印あり。こは為朝の神体、東都に来らせたまひし時、神影を版して、信心の士庶に与たるものなるべし」とあるから、馬琴が疱瘡棚に貼ったのは、この神影、すなわち、馬琴が、正徳元年(1711)、八丈小島から江戸に運ばれた為朝像が開帳されたときに配布されたものと考えていたものであったにちがいない。ちなみに、『椿説弓張月』後編巻之一・備考の末尾には「為朝像」(図4)が添付されていて、たしかに「八丈嶋正一位八郎大明神」と記されているが、その左に記されているのは、為朝を讃える馬琴の七言絶句なので、これがその神影そのものであるというわけではない。しかし、戯作の挿絵というものは、作者が下絵を描いて、絵師に清書させるという手順を踏むものである。したがって、この場合も、馬琴が家蔵の神影を見て下絵を描き、北斎が清書したと考えるのが自然であるから、実物の面影を相当程度、留めているものとみなしてもよい。

図4 『椿説弓張月』後編巻之一・備考

図5 為喜(南岱?)「紅絵」

⑥紅絵(見舞いのための図像)

馬琴の『日記』には、見舞いに際して贈られる「紅絵」は登場しない。その色彩については、如上の②茜木綿、モチーフについては、③赤物を参照していただくとして、ここでは、見舞い用の紅絵の典型例として、「張拔の/達磨も/犬も疱瘡の/見舞に/かるき/手遊び/にして」と記されたもの(図5)を紹介する。すでに述べたように、この種の紅絵が、今は病床にあって疱瘡に苦しんでいる子どもに対する見舞い用のメディアとして機能するのは、これが、にこにこと嬉しそうに、達磨人形と犬の上で軽業を演じる子どもを、将来において実現して欲しい事態として描くことによって、疱瘡の守護神に、疱瘡が軽く[軽業]すんで[去ぬ/犬]、早く快復[達磨]するように祈願し、あるいは予祝しているからである。充満する喜び、あるいは目出度さこそが、この種の紅絵に求められる美的性質であると言っても過言ではない。

⑦赤物(見舞いのための食品):地主杉浦氏からの「練羊羹」、家主四谷久右衛門からの「赤落雁」、お秀からの「かるやき」

見舞い用の食品が赤いことについては、如上の②茜木綿を参照されたい。(K)

【主要参考文献】

池田瑞仙『国字痘疹戒草』文化三年(1806)、京都大学附属図書館富士川文庫、京都大学貴重資料 デジタルアーカイブ

香西豊子「医説のなかの八丈島――疱瘡譚の縁どる近世日本の外苑」『思想』№1025、岩波書店、2009年

岸文和『絵画行為論――浮世絵のプラグマティクス』醍醐書房、2008年

暉峻康隆他校訂『馬琴日記』第二巻、中央公論社、1973年

橋本伯寿『断毒論』文化六年(1809)『日本庶民生活史料集成』第七巻、三一書房、1980年

富士川游『日本疾病史』平凡社東洋文庫133、1969年

編者不詳『八丈島小島青ヶ島年代記』『日本庶民生活資料集成』第一巻、三一書房、1968年

【会場の様子】

今夏は危険な猛暑が続いていましたが、当日は、少しばかり気温も下がり、日差しはきついながら、風は秋を感じさせるものでした。気候の変わり目は、要注意。次回の講座が予定されている10月18日はもっと過ごしやすいことを願うばかりですが、くれぐれもご自愛くださいますように。

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

住所 : 〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232