視覚文化連続講座シリーズ6

「無病息災と視覚文化」第3回

講座レポート

水墨画のみどころ―筆墨技法の病状と治療法

太田孝彦

同志社大学名誉教授

【内容】

- 0) 水墨画の「ルールとテクニック」、「筆の表情を読む」

- 1) 水墨画と着色画

- 2) 筆墨技法の症状

- 3) 郭熙筆《早春図》の例

- 4) 病状の治療法

- 5) 日本の水墨画の見どころ

【報告】

シリーズの第1回と第2回は、人間の健康と病について、お話がありました。第3回と第4回は、ちょっと趣を変えて、人ではなく、絵と書の「病」についてのお話です。今回の講師である太田孝彦先生は、室町時代に、中国の水墨画がどのように受容されたかについて研究されてきましたが、このようなことは、中国、朝鮮、日本という東アジア全体の美術を視野に入れなければ可能ではありません。案の定、お話は、日本の雪舟にはじまり、中国の唐代から宋代にかけての水墨山水画の展開(荊浩、関同、范寛、李成、郭熙)を踏まえ、改めて雪舟に戻って、長谷川等伯や狩野派の「日本的特質」とでも呼ぶべきものに言及するもので、まさに壮大な物語でした。たくさんのスライドを準備していただき、もっと時間があったら、ゆっくりお話を聞けるのに、と感じたのは私だけではないでしょう。以下、太田先生ご自身に、ご報告をお願いしました。じっくり理解したいものです。(K)

0)水墨画の「ルールとテクニック」、「筆の表情を読む」

荊浩(唐末五代、生没年不詳)と郭熙(北宋、1023-1085)は、水墨山水画とは画家がこれだと捉まえた、目の前に広がっている現実の自然の中にひそむ、自然の本当の姿(あるべき姿)を描くものなのだと語っています。これがルールです。それを表現するためにテクニックとして自由に変化する筆と墨を駆使するのだと言い、そのテクニックの未熟さを「画の病」と呼んでいます。その見方を使えば、中国と室町時代の水墨画との違いや、雪舟(1420-1506)が目指していたことをルールとテクニックの違いとして具体的に説明することができます。しかも、それは水墨画を鑑賞する時にも参考となる素敵な見方でもあります。そこで、この見方を「水墨画の見どころ――筆墨技法の病状と治療法」と題して紹介しょうとしました。勿論、水墨画には、さまざまな楽しみ方がありますが、ここでは「線の表情を読む」という観点から水墨画を楽しむ方法を紹介しょうとしたのです。しかし、時間の配分を誤り、中途半端な説明で終わってしまいました。以下に当日お話したかった要点をまとめてみました。当日配布した資料を添付しています。 【配布資料】をクリックして図版などをご参照頂き、こんなことを言いたかったのかと確認していただければ幸いです。

1)水墨画と着色画

呉道子(唐、生没年不詳)は墨を自由に変化させ、墨線の豊かな表情(軽くて速い筆線に爽快さを感じさせ、重く太くゆっくりと引いた黒い線に重苦しさを感じさせたりすること)を駆使して、自分の思いと対象のもっている質感や状態を絵筆の動きに託しました。また、項容(唐、生没年不詳)は墨の濃淡によって自分が想い描く自然を画面に生み出していました。荊浩は二人の姿勢を学び、自分が目の前に見る物体を分析することで捉まえた「そのものらしさ=本質、本当のあり方、気韻」を絵筆に託して表現しようとしました。そうすれば、中国で古くから考えられている、自然を成り立たせている「気」も表現出来ると考えたのです。これが水墨山水画です。筆と墨を自由に変化させ、それが生み出す表情を用いて、着色画では描けていなかった、外観だけではなくて、画家自身が捉まえた自然の中身(本当の在り方)をも描き出す絵画として水墨山水画は成立しました。

2)筆墨技法の症状

水墨画では、筆墨は形を似せるだけではなく、自由な変化によって画家の意図を表現する重要な働きをするものなのです。だからこそ、呉道子の筆と項容の墨が選ばれたのです。その画家の心が伝わらないこと、筆墨が画家の思っていることを表現できていないのは、「画の病」と呼ばれました。画が死んでしまうからです。筆墨が自由に変化せず、本来の働きである「筆はその物の形ばかりではなく質を表現し」、「自然は奥行きと広がりを作り上げる」ことをしていないのです。これが筆墨の病状です。テクニックの未熟さを「画の病」と呼んでいるのです。

3)郭熙筆《早春図》の例

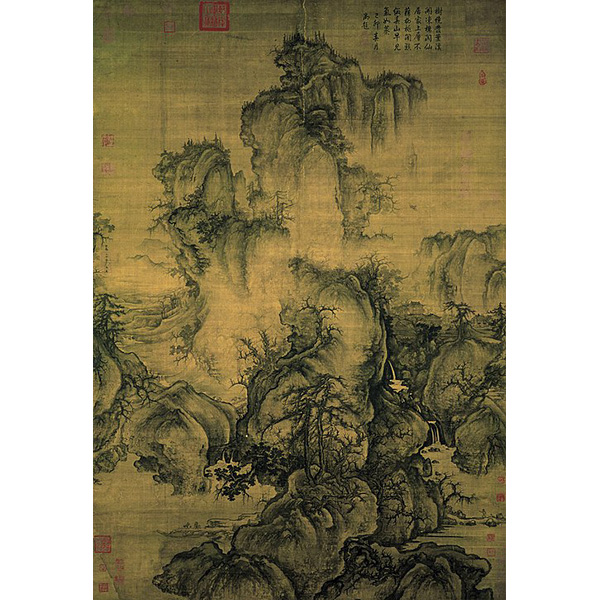

郭煕《早春図》国立故宮博物院、台北

158.3cm×108.1cm

158.3cm×108.1cm

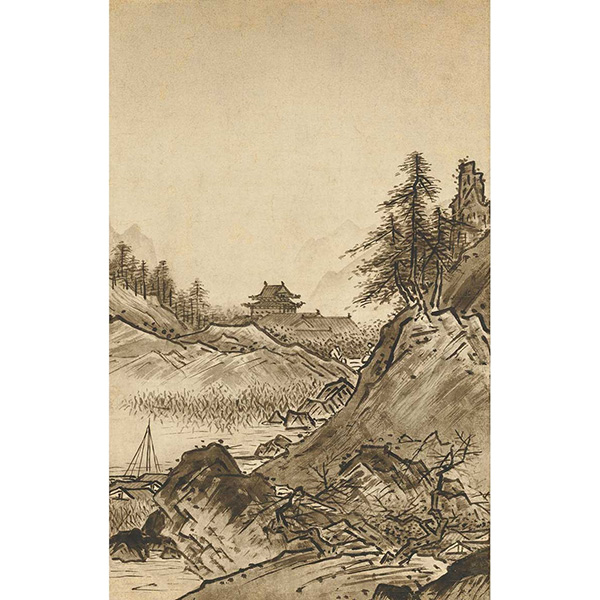

雪舟《秋景山水図》東京国立博物館

47.7㎝×30.2㎝

47.7㎝×30.2㎝

郭熙が熙寧5年(1072)に描いた《早春図》には、荊浩から受け継いだルールとテクニックを見ることが出来ます。彼が語り、息子郭思(北宋、生没年不詳)がまとめた『林泉高致』を手掛かりにそれを確認することにします。郭熙の山水画は、本来的生を取り戻すことができるにふさわしい「胸中の丘壑」を描き、そこに心を遊ばせる「臥遊空間を設営」することを目的としています。現実の自然に代わるものとして描かれ、現実感に満ちたものです。「景外の意」を表し、

「意外の妙」を求めていることにそれを確認することが出来ます。

《早春図》が、「三遠の法」によって構成され、配置にされた景物の大小関係に「三大の法」が駆使されているのは、現実の自然の偉大なる存在を、可視化するものです。そして、個々の景物は、擬人化された山々の毛髪や血脈、あるいは精神として描かれ、主山は「気」を持つ生命体として意識されました。岩などが、力強い雑多な筆をあれこれと交えて、荒々しく内から膨張するかのような姿で描かれるのは現実感を表現しようとする工夫です。そして、現実感に満ちた景物に生き生きとした感じを持たせるために、決してかすれた筆を使っていません。さらに、この《早春図》に描かれた山々が、雲が湧き上がってくるような力強さを感じさせるのは、遠望することで自然の「気」の表現を求めた郭熙の工夫です。

4)病状の治療法

郭熙は、描くべき風景を思い浮かべる時、教養や体験が足りず「不拡充の病」や「不淳熟の病」になってしまうことを嫌い、多くの体験や見聞が必要であることを説きます。これは絵画制作にとって最も重要な学習であり、後世でも「万里の路を行き、万巻の書を読む」(董其昌[明]『画禅室随筆』)ことが求められています。また、郭熙は用筆を重視して、その手法を書法に学ぶことを説いています。筆を自由に変化させることで、筆に様々な表情を生み出すためには、用筆の技術の修得は不可欠なことと言えます。そして、何よりも大切なこととして、水墨画を描く時には注意を集中することを求めています。そうでないと厳重にものが考えられず、緊張感がなくなって強さが生まれないと語ります。また、慢心を戒め、慢心で描いたものは画面が曖昧となり、爽やかさが生まれず、力強さを失ってしまうと指摘しています。

5)日本の水墨画の見どころ

郭熙の作品は、早くに日本に伝わりました。その後、禅僧達は中国の水墨画に倣って、自らも水墨画を描くようになり、やがて室町時代中期に雪舟が出現し、日本の水墨画を確立しました。しかし、室町時代の水墨画は、中国の水墨画と制作の方式が異なっています。禅僧達は、中国の詩文や絵画によって思い浮かべる中国の風景を、当時、日本に伝えられていた中国絵画を手本として、中国の画家の筆使いに倣って、彼らが描いている山や湖、岩や樹木を使って描いていました。禅僧自らが自分の目の前に広がっている自然を眺め、その自然の在り方をつかまえ、自身の筆使いで描いたものではありません。水墨山水画は「心画」と呼ばれ、現実の姿を描くのではなく、この世ではない非現実の理想郷を描いていました。そのために筆や構図は現実を感じさせないようにする工夫がなされました。その代わりに、その理想郷の雰囲気や情趣、気分といったものを絵筆に託して表現することを求めました。そうした水墨山水画を見ながら、禅僧たちは中国の詩文の世界を味わい、昔、留学していた頃の世界に心を遊ばせていました。こうした絵画制作のありかたを「筆様による制作」と呼んでいます。雪舟はこんな時代に生きていました。雪舟は筆に託して、現実を表そうとしたのではありません。描き出そうとしたのは、対象が自分にとってどのようなものとして感じられるのか、その対象の持っている気分や雰囲気を、あるいは対象をそう描くことによって生み出される情趣といったものを、筆によって伝えようとしているのです。そして、このような筆に対する意識は、その後、雪舟を慕う人々に大きな影響を与え、後の日本の水墨画を中国のそれとは異なるものへと方向付けることになりました。それが、長谷川等伯(1539-1610)の姿勢であり、狩野探幽(1602-1674)の描法です。《松林図屏風》(東京国立博物館、16世紀)に見る等伯の筆は、松の形や伸びやかさと同時に、それが佇んでいる周りの空気、雰囲気を表しています。そのことによって、松がいる環境、状況が感じとられるのです。『等伯画説』(1592年前後、日本思想大系23『古代中世芸術論』岩波書店、1973年)には、彼が梁楷(南宋、生没年不詳)の画を「ああ、しずかなる絵」と語ったことが記されています。等伯が鑑賞したのは、画面に表されている雰囲気、情趣といえます。そう考えると、《松林図屏風》に描き出そうとしたのは、松を湿潤な大気で包み込むように筆を駆使することによって生み出した情趣と言えるでしょう。等伯も、筆によって松の生々しい現実感を表現しようとしてはいなかったのです。まして、荊浩が目指していた松に君子の徳風を表現しようと目指したものではなかったといえるでしょう。狩野探幽の《雪中梅鳥図襖絵》(名古屋城、1634年)も、表情を持った線や面それ自体によって描き出された画面は、「柔らかく反射する冬の光」や「梅樹と鳥を包み込む」「凛とした大気」、「冷たくもどこか温かい雪、梅の香、鳥の鳴く声などを五感で体験しているような」「私たちにある感覚を呼び起こす」ものであると語られています。雪舟が目指したもの、それは筆致、筆遣いによって画面に自然がどのような感じの世界であるかを描くことでした。それを画面に描き出していること、それはまさに探幽が雪舟に学んだことなのです。等伯や探幽が受け継いだ雪舟の筆によって表わそうとしたものは、その後も中国の水墨画とは異なる日本の水墨画の特色として継承されることになりました。(O)

【主要参考文献】

曾布川寛「五代北宋初期水墨画の一考察――荊浩・関同・郭忠恕・燕文貴」『東方学報』京都第49冊、昭和55年3月、京都大学人文科学研究所、のち同氏『中国美術の図像と様式』(平成18年4月、中央公論美術出版)所収

矢代幸雄「荊浩の『筆法記』を読む」岩波新書『水墨画』1969年12月、岩波書店

山岡泰造「水墨画に関する一考察:郭熙の早春図と林泉高致について」『哲学研究』第44卷、第6冊、1970年、京都哲学会

青木正児・奥村伊九良訳注『歴代画論』弘文堂書房、昭和17年、のち『青木正児全集』第6卷(昭和44年、春秋社)所収

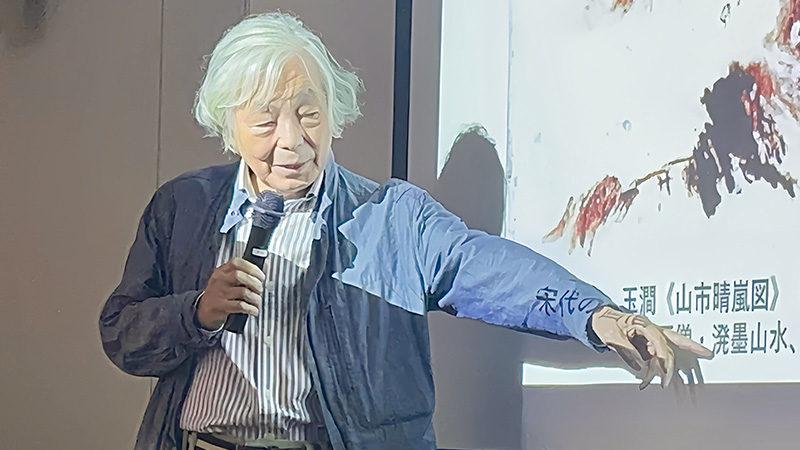

【会場の様子】

当日は小雨が降っていましたが、たくさんの方々にお集まりいただき、ありがとうございます。写真はちょうど、唐末五代(10世紀初頭)に荊浩(けいこう)が登場し、「筆は有るが墨は無かった」呉道子と「墨は有るが筆は無かった」項容の優れた所を合わせて、水墨山水画の基礎を作り上げたという説明の場面。皆さん、熱心に耳を傾けていらっしゃいます。飛び入り参加も歓迎ですので、お友達とふらっとお立ち寄りください。運営のために聴講料はいただきますが・・・。グスン。

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

住所 : 〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232