視覚文化連続講座シリーズ6

「無病息災と視覚文化」第4回

講座レポート

書における病と健康―文字のかたちに何を見るか

根來孝明

さかい利晶の杜学芸員

日時:2025年11月15日(土曜)午後2時から3時30分

会場:同志社大学今出川校地寧静館N36教室

主催:きょうと視覚文化振興財団

会場:同志社大学今出川校地寧静館N36教室

主催:きょうと視覚文化振興財団

【内容】

- 0) はじめに――書と病/書の病

- 1) 点画における「病」のかたち

- 2) 文字に見る「骨」と「肉」

- 3) 書における永遠の「健康」

- 4) おわりに

【報告】

シリーズの第1回と第2回は、人間の健康と病について、お話がありました。第3回と第4回は、ちょっと趣を変えて、人ではなく、絵と書の「病」についてのお話です。今回の講師である根來孝明さんの専門は中国/日本の書道史で、中国元代の官僚・趙孟頫(1254-1322)や江戸時代の武術家・三井親和(1700–1782)また良寛和尚(1758-1831)の書を研究しつつ、「書の魅力をどのように語れば多くの人に伝えられるか」について、展示や講座を通して模索されています。案の定、お話は、点画の欠点を動物や植物に譬えたり、文字のかたちを人間の身体(骨と肉)に譬えたりする「語り方」そのものに焦点を合わせたもので、なかなか興味深いものでした。ちなみに「書と病」の導入として、幕末の三筆に数えられた貫名菘翁(ぬきなすうおう、1778-1863)が85歳の時に中風で倒れてから書いたという「中風様」を見せてもらいました。傑作と評価されながらも、運筆の不自由さが感じられるもので、これを健康な人が書くのはかえって大変だなあと、変に納得してしまいました。ともあれ、以下に、根來さんご自身に、ご報告をお願いしました。じっくりお読みください。(K)

0)はじめに――書と病/書の病

今回の講演は「書における病と健康」というタイトルです。書の歴史を見てみると、書「と」病の例は多くあります。まずはそれを少しご紹介したいと思います。

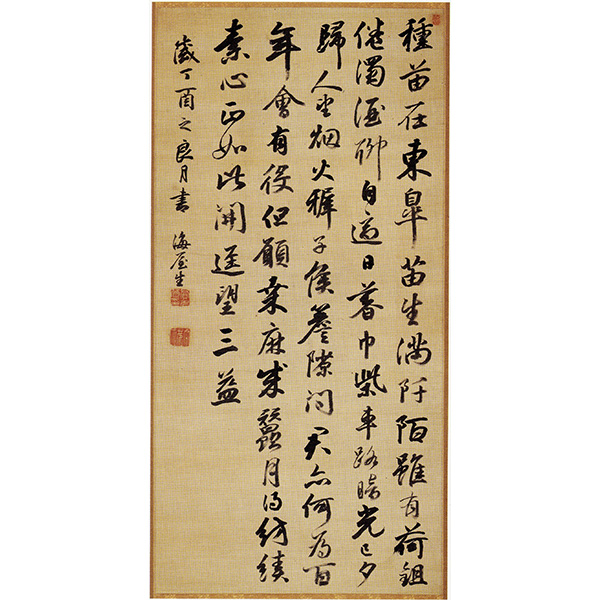

貫名菘翁《行書江淹陶微君潜田居詩》

天保8年(1837)紙本墨書 113.3×55.7cm

堺市博物館(画像出典:『貫名海屋-近世日本の書聖-』堺市博物館、1992年)

天保8年(1837)紙本墨書 113.3×55.7cm

堺市博物館(画像出典:『貫名海屋-近世日本の書聖-』堺市博物館、1992年)

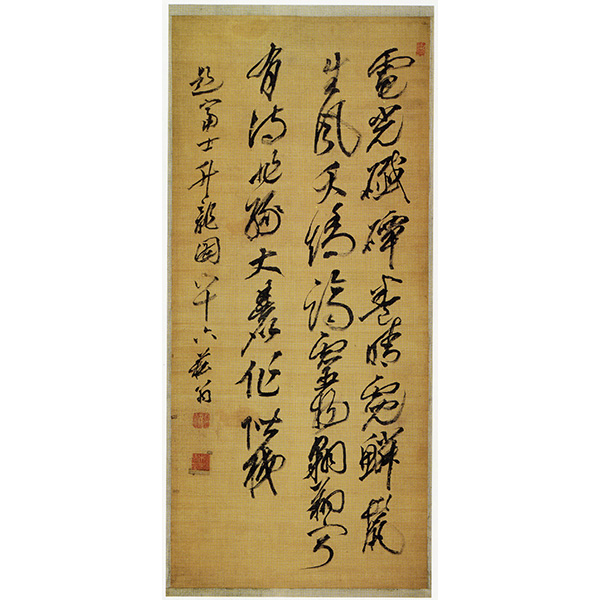

貫名菘翁《草書題富士升龍図七言絶句》

文久3年(1863)紙本墨書 128.8×58.0cm

堺市博物館(画像出典:『貫名海屋-近世日本の書聖-』堺市博物館、1992年)

文久3年(1863)紙本墨書 128.8×58.0cm

堺市博物館(画像出典:『貫名海屋-近世日本の書聖-』堺市博物館、1992年)

一例として、江戸時代の書家・貫名菘翁(1778〜1863)の書を見てみましょう。貫名菘翁は江戸末期の儒者、書画家で、名を苞、字を君茂と言いました。菘翁は号で、海屋という号でも知られています。阿波国(現在の徳島県)の人で、京都に出て須静塾を開いて儒学を講じました。書に巧みなことで知られた人物でしたが、彼は85歳の春頃に中風になります。中風は「風に中(あた)る」の意で、現在の病名では脳卒中に相当するようです。一時期は筆をとれないほど重篤な状態であったようですが、のちには後遺症の残る中で筆をとっています。その作風は「中風様」と呼ばれました。

60歳で書いた作品《行書江淹陶微君潜田居詩》を見てみると、紙面に整然と並べられた文字が、肥痩/潤渇の自然な変化を伴った墨線で書かれています。一方、86歳で書いた作品《草書題富士升龍図七言絶句》は、それとは大きく異なる趣を見せます。行や字は傾き、肥痩の変化が少なくカスレを伴う墨線で書かれています。その独特な書風は、健康な状態とはかけ離れたもののように思えますが、このような書風の変化は肯定的に捉えられ、貫名独特の書として評価されてきたようです。

貫名のような「書と病」の例、すなわち書き手である書家が「病んだ」状態であったという例は他にも見られます。ただ、今回のテーマは「書における病と健康」、すなわち書かれた文字の姿が病んでいる、あるいは健康である、というものです。書き手の健康状態ではなく、書かれた文字の健康状態について述べた例を、まずは見ていきましょう。

1)点画における「病」のかたち

現在の書道教育、特に義務教育で行われる「書写」においては、点画は「たてかく」や「よこかく」、「はね」「はらい」など、とても簡単な名称で呼ばれています。点画の名称としてよく知られているものに永字八法がありますが、こちらは側(そく)/勒(ろく)/弩(ど)/趯(てき)/策(さく)/掠(りやく)/啄(たく)/磔(たく)という名前がついています。

このように、書の世界には伝統的に、それぞれの点画を指し示す名称があるのですが、「良くない形状の点画」を指し示すものとして「病筆(びょうひつ)」という語があります。森高雲氏は「古人はしばしば「病」ないし「病筆」について語り、それを戒めている。病筆には「八病」がある。これはしかるべき用筆法からはずれた八種の点画の病態をいう」と述べ、これが書の世界で古くから言われているものと指摘しています。

「八病」の具体的な形状を見ていきましょう。一つ目は「牛頭(ぎゅうとう)」、点を書くときに筆先が角ばって露出するものを言います。二つ目は「折木(せつぼく)」、横線を書くときに、起筆/終筆に筆の打ち込みによる太さが表れないものです。三つ目は「柴担(さいたん)」、「柴を担ぐ」ときに使う棒がしなるように、横線が大きく湾曲したものを言います。四つ目は「竹節(ちくせつ)」、起筆/終筆が過剰に肥大し、竹の節のようなったものです。五つ目は「蜂腰(ようほう)」、縦画から横画へと方向を転じて書く際に、中間の丸く曲がるところで過剰に細くなるものです。六つ目は「鶴膝(かくしつ)」、下端のハネが鋭く飛び出るものです。七つ目は「稜角(りょうかく)」、転折で角張るものです。八つ目が「鼠尾(そび)」、鼠の尻尾のように、ハライで急激に細くなるものを言います。

この「八病」は、元(1271〜1368)の李溥光(生没年不詳)が書いた『雪庵永字八法』が初出かと言われていますが、少し怪しいようです。というのも、「八病」という名称が一般的ではあるのですが、後には一つ少ない「七病」であったり、「折木」と「柴担」を横画として一つに数え、右ハライで過剰に太くなる「狐尾」を加えた「八病」であったり、あるいは「墨猪(ぼくちょ)」を加えて「九病」であるものもあるようです。

「病筆」の例

(講座スライドより抜粋、画像出典:細井広沢「紫薇字様」享保9年(1724)刊

[西川寧編/北川博邦解題『日本書論集成』汲古書院、1978年所収])

(講座スライドより抜粋、画像出典:細井広沢「紫薇字様」享保9年(1724)刊

[西川寧編/北川博邦解題『日本書論集成』汲古書院、1978年所収])

このように、「病筆」の数や種類には安定しないところがあります。これはおそらく、「病筆」説が広がっていく中で、変更が生じてしまったものと思われます。裏を返せば、それほど多くの人々に知られた説であったとも言えるでしょう。 「病筆」は、点画を動植物の形に譬えることで語られていました。書を語る場合に、文字や点画の形状を何かに譬えるということはよく行われます。そして、それは当然ながら、人間の肉体を用いる場合もあります。次に、文字を人体に譬える例を見てみましょう。

2)文字に見る「骨」と「肉」

森高雲氏が述べるように、「線に骨・筋・肉などの人体構造と同質のものを見る」ことは、書の世界では常套手段として用いられてきました。書かれた字を見て、「骨がある」「肉が多すぎる」等の語を使って、書の持つ魅力を言語化してきた歴史はとても長いものです。

古い例として、東晋(317〜420)の衛夫人(272〜?)は次のように述べています。

筆力をよくするものは骨が多く、筆力をよくしないものは肉が多い。骨が多く肉が微(な)いものは筋書といい、肉が多く骨が微(な)いものは墨猪という。字に骨力があり筋力の豊かで多いものは「聖」であり、字に骨力と筋力がないものは「病」である。(衛夫人「筆陣図」、原漢文)

この言説が本当に東晋時代のものかは疑わしく、現在の研究では唐(618〜907)の人によるものと言われています。しかしながら、このように文字を人体に譬え、そこに骨と肉を見る語り方は、かなり古くからあったと考えられます。では、文字における骨と肉という語は、どのようなことを指しているのでしょうか。人体においては、肉は外側にあり、目に見えるものですが、骨は内側にあり、目には見えません。となると、書の「骨」は人体とは異なる構造なのかもしれません。 このことを考えるヒントになるのが、美学者である井島勉(1908〜1978)が著した『書の美学と書教育』にあります。井島は書の線について、次のように考察しています。

仮りに、書の骨格と肉付けとを分けて考えるにしても、それらは、決して鉄骨とコンクリートとの関係にあるのではなく、むしろ流動的に運ばれて行く筆によって一挙に形作られるのであるから、やはり線としての意義を見失うことは許されない。(井島勉『書の美学と書教育』墨美社、1956年)

紙面に点画が形作られるときのことを考えてみましょう。例えば横画を一本書こうとするとき、紙面に筆を起き、そこから筆を進め、書き終わったときに筆が紙面から離れます。このように書の点画は、「流動的に運ばれて行く筆によって一挙に形作られる」ものです。井島が「鉄骨とコンクリートとの関係」と述べるような、まず骨格になる細い線を引いてから、それを肉付けして作られるものではありません。では、書かれた字のどこに「骨」が通るのでしょうか。骨と肉の性質を考えてみると、骨とは全身に通っているもので、肉とは部位によってつき方が異なるものと言えます。ということは、常に筆が通っているところに、文字の骨があるのかもしれません。 このことは、唐の太宗(598~649)が次にように述べています。

心毫(筆の中心にある毛、命毛)は骨を作り、これがもし堅くなければ、字に勁健さ(強くすこやかであること)は出ない。副毛(筆の外側にある毛)は皮膚を作り、これがもし円(まる)くなければ、字に温潤さ(おだやかで潤いがあるさま)は出ない。(太宗「指意」、原漢文)

毛筆は毛先が命と言われます。現在の毛筆づくりにおいては、先端の毛を「命毛(いのちげ)」と呼び、もっとも重要なものとしています。文字を書くとき、筆を進める中で、筆先は常に紙面に触れています。命毛は常に紙面を通るもので、骨を作るものだと、太宗は考えたようです。そして、筆の外側にある毛は、筆圧の変化によって触れる面積が変わります。これが墨線に肥痩を生じさせます。

肉が無駄に多く、骨とのバランスを崩すものは、良くない書として批判されるものとなります。例えば、唐の張懐瓘(生没年不詳)は次のように述べています。

そもそも馬は、筋が多く肉の少ないのを上等とし、肉が多く筋の少ないのを下等としており、書もまた同様である。…もし筋骨がその脂肉にたえきれないようであれば、馬の場合は駑馬(足のおそい馬)であり、人の場合は肉疾(肥満症)であり、書の場合は墨猪である。(唐・張懐瓘「評書薬石論」、原漢文)

このように、骨に力があること、すなわち弱々しい骨ではいけないと、書では語られます。そして、肉はつきすぎても、ついてなさすぎでもいけないのです。これは、人間の目指す健康な姿と同様だと言えるでしょう。

3)書における永遠の「健康」

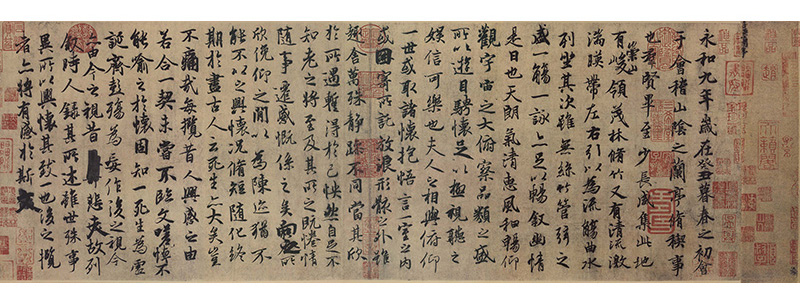

最後に、最も健康的(理想的)な書とはどういうものか、考えてみたいと思います。これまでの話からすれば、健康的(理想的)な書とは、骨格/肉付きがほどよいものであるはずです。それはすなわち、いつの時代であっても、「そうありたい」と思わせるような「書」だということになります。 そんなものがあるのか、と思われるかもしれませんが、書の世界には常に理想とされる書家がいます。東晋時代に生きた王羲之(303?~361?)という人物です。 王羲之は琅邪(ろうや=現在の山東省)の人で、字を逸少と言いました。右軍将軍という官職であったため、王右軍ともいわれます。書が巧みであり、後には「書聖」といわれる人物です。 彼の代表作に、《蘭亭序》というものがあります。これは、王羲之が永和9年(353)に41人の名士を集めて催した蘭亭曲水の宴で、出席者がつくった詩をまとめたものにつけた序文の草稿(下書き)です。後日、何度も清書が試みられたが、即興で筆をとった最初のものには、はるかに及ばなかったといわれます。 曲水の宴とは、旧暦3月3日に禊(みそぎ、水浴して身体を清める宗教儀礼)を行ったのちに催す宴のことです。流水に杯を浮かべ、参加者は、杯が自分の前を流れ過ぎないうちに詩を詠みます。もし詩を作れなければ、罰として杯で酒を飲むというものです。

《蘭亭序》を見てみると、脱字したために書き足した部分や、書き間違えて削除した部分、あるいは上書きした部分があります。この作品が草稿(下書き)であることを示すものです。

この《蘭亭序》、実は王羲之が書いた原本ではありません。《蘭亭序》は唐時代、王羲之の熱狂的収集家であった太宗が収蔵していましたが、彼の崩御に際し、一緒に埋葬されたと言われています。唐時代以降、《蘭亭序》は地上から失われます。現存する《蘭亭序》は、原本が存在していた時に作られた写しです。

写しといっても、いろいろなものがあります。原本を直接見て写した臨本(りんぽん)もあれば、原本の上に紙を載せて敷き写した摹本もあります。これらは原本を直接写したもので、量産するのは大変です。そこで、これらの写しをもとに石や木に文字を刻し、複写した拓本が作られます。拓本が広まっていく中で、拓本を元に新たに版を起こして拓本を作ることも行われます。このように、《蘭亭序》は無限に増殖を繰り返し、いつの時代にも規範として学ばれ続けます。

北宋(960〜1127)の黄庭堅(1045~1105)は、さまざまな《蘭亭序》の写しが生まれている状況を見て、次のように述べています。

蘭亭序の草稿は、王羲之が普段から最も得意としたところの書である。…模写したが時に真を失して、肥えすぎたり痩せすぎたりするところがあるが、おのずから妍美(優美で美しい)しい書となっている。(黄庭堅(1045~1105)「跋蘭亭」『山谷題跋』所収、原漢文)

多少、肉付きが異なっていても、《蘭亭序》の写しはみな美しい書になると言います。もちろん、写しであっても、詳細に見比べると、それらは一様ではありません。紙面にどう文字を配置するのか、どのような形に作るのか、どのような線を引くのか、それらには写した人の造形感覚が入り込みます。それらの写しは本来、原本と比較することによって、どの程度正確に写せているかを検討することができます。ただし、《蘭亭序》の場合は、それができません。王羲之による原本が不在のため、どのように写したとしても「答え合わせ」が出来ないのです。

王羲之の書は、《蘭亭序》を含め、真筆が現存していないと言われています。すなわち、王羲之の書と写しにどの程度の差異があるのかは、永遠に検討できない状況なのです。それゆえに、王羲之の書を写す中に、それぞれの時代に生きた書家たちが理想とした姿が入り込んでいきます。それゆえに、王羲之の書は永遠に理想的な姿を保ち、病むことはないと言えるでしょう。

4)おわりに

今回の講演では、まず「点画における「病」のかたち」と題し、「八病」を紹介しました。次に「文字に見る「骨」と「肉」」と題し、文字を人体に譬えてどのように語られ、またどのように形作られるかを述べました。最後に「書における永遠の「健康」」と題し、理想像としての王羲之についてご説明しました。

これらの議論は、「文字を「書かれたもの」として見る」視点が前提になっています。すなわち、どのような筆の動きによってか形作られたかを、見る人が解釈するということです。これは、「書く」経験量によって書の鑑賞が深まることを示しています。実際に筆を持って文字を書いた経験がある人と、それがない人では、文字の姿を見て読み込める「動き」の量は異なってきます。

ただし、現代の日本では、文字を書く機会は著しく減少しています。義務教育の中では、国語科「書写」で毛筆を用いることはありますが、そこで用いられる手本は、肥痩の少ない線で、字形を左右対称ぎみに整えたものが多い傾向があるようです。複雑な技法ではないので、書きやすいものではありますが、その分「書く」経験は限定的なものとなります。

さらに現代では、文字は「書く」ものではなく「打つ」あるいは「タップする=軽く叩く」ものになりつつあります。「書く」経験の減少は、文字のかたちに「骨」や「肉」を見出すことが難しくなるということです。それはすなわち、書をどう見れば良いのか分からない、書はつまらない、という否定的な意見に繋がっていきます。

書が分かりづらい時代になっていますが、「書における病と健康」というテーマを通して、書の見方/語り方について考える機会になったのであれば幸いです。(N)

【主要参考文献】

杉村邦彦「<論説>唐代の書論」『史林』第51号、史学研究会、1968年

杉村邦彦『書の基本資料19 書論』中教出版、1992年

中田勇次郎編『中国書論大系』全18巻、二玄社、1999年

中西慶爾編『中国書道辞典』木耳社、1981年

森高雲『図説 書法用語詳解』木耳社、1997年

森高雲『続・図説 書法用語詳解』木耳社、2003年

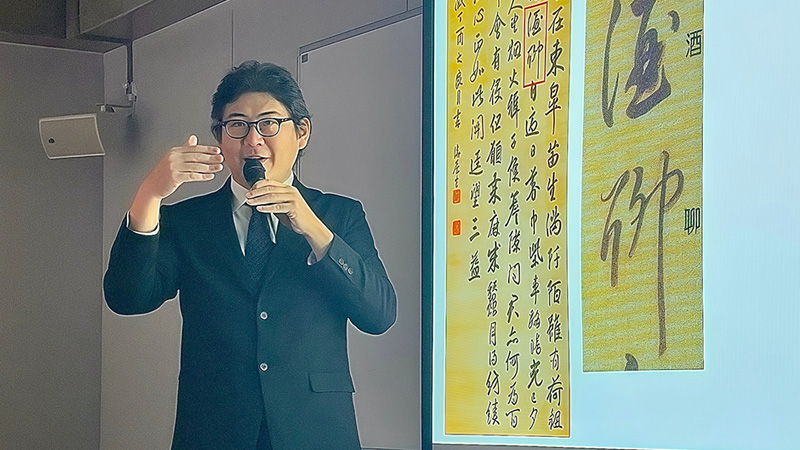

【会場の様子】

スクリーンに映っているのは、「病筆」の一種で、点を書くときに筆先が角ばって露出する牛頭(ぎゅうとう)という症状。その他、点画の病には、折木(せつぼく)、柴担(さいたん)、竹節(ちくせつ)、鶴膝(かくしつ)、稜角(りょうかく、角のとがった石)、鼠尾(そび)、蜂腰(ほうよう)などの症状があるとのこと。そこで、噂のAI・Chappyに、なぜ、「病筆」が動植物や石などの自然に譬えられるのか尋ねたところ、5つほどの回答がありました。そのひとつは、点画の病はきわめて視覚的で、抽象的に説明すると分かりにくく、書家が、誰でも知っている自然の形状に置き換えて伝えようとしたからというもの。また、書は「生きもの」であるという生命観(気韻生動)と相性がよいからというのもありました。なかなかやるねえ。

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

住所 : 〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232