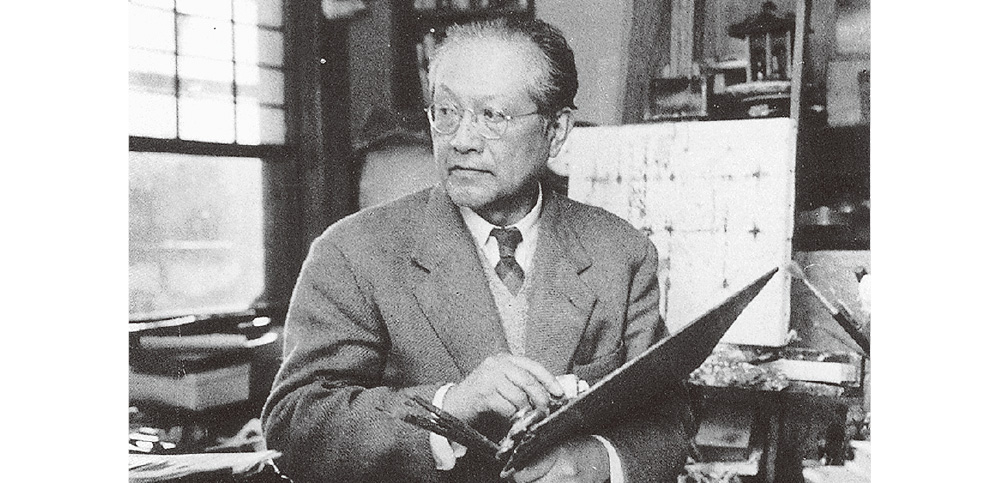

【須田国太郎】

明治41年(1908)、京都・丸善書店の店頭でゴッホ作品の色刷りに出会った中学生の須田国太郎(1891-1961)は、ゴッホに痛く感動しながら、その原色と荒々しいタッチを真似ることもなく、「白樺」風に自我の解放や個性の尊重を叫びもしなかった。「これに比べると西洋から帰って来て一躍大家になる日本人の画業というものからあまり感激をうけなくなり、模倣でない仕事を、それが新しいものであることを念願した」という。後年、脈絡なく西洋の新傾向を受け入れながら妍を競う日本洋画の在り方を「切花的芸術」として非難し、それでは日本洋画独自の発展の歴史が生まれないことを指摘した、その萌芽がここにある。大げさに言えば、この時、自分自身で西洋の油絵を追体験し、その技法を自己のものとし、その上で日本の新しい油彩画を生み出そうと考えたのである。そんな須田が京都帝国大学で西洋のリアリズム論を研究したのも、渡欧してスペイン・プラド美術館その他でヴェネツエ派の光輝表現やバロック絵画の明暗対比、グレコの空間表現、セザンヌの階調表現等々を実地に研究したのも、スペイン風景を試作したのも、すべて計画的だった。

須田の描き方はこうだ。一端正確な形で描いた後、その上を擦ったり、パレットナイフでひっかいたり削ったり、また描いたりしながら、よりリアルな現実を探り出していく。そうして「漸く辿り着いたやうな仕事には、氏のごまかしのない誠実さと、その一面に於ける野暮ったさと、高い教養によって十分手綱を引き締められた逞しい情熱」(菊池一雄)がその画面から滲み出て、強く重い力となる。制作過程そのものがすでに須田の技法であり、物象は内部から微かに輝き始めるのだ。

印象派以降の色彩と光の戯れる作品を見慣れた日本人が、全く異なるアプローチから生まれた須田作品に、当初違和感を覚えたのも当然であろう。しかし、振り返れば、須田の道こそ西洋に生まれた油彩画を、異文化に育った日本人が学び取る正当な道の一つではなかったか。

昭和7年(1932)、41歳での遅すぎた第1回個展を機として、9年には独立美術協会会員に迎えられ、瞬く間に同会の中心画家の一人となったのは、ちょうど日本の美術界において「日本的」なるものが模索され始めた時と重なったからでもあろうが、須田とっては関知せぬことだったに違いない。しかし、彼が日本文化の深い理解者であり、生涯にわたって能楽に打ち込んだことが、その作品に東洋的な、あるいは日本的な匂いをもたらしたとしても不思議はない。日本の油彩画家として、正統派ゆえの堂々たる異色と言えるだろう。

須田が没して早くも60年になろうとする今日、日本洋画史において未だに光栄ある孤立を余儀なくされている須田の位置を、改めて考えなければならないと思う。

《 島田康寬 》

【トップページの作品紹介】

大正9年(1920) 京都国立近代美術館蔵

大正8年(1919)に渡欧した須田は、翌年10月から1月ばかりスペイン北西部に旅行した。この時に描いた作品の1点で、アーヴィラは11世紀に築かれた城壁都市である。西日に照らされた、教会を中心とする風景は赤みを帯びた褐色に染まり、微妙な明暗のうちに構築的、かつ印象的に捉えられている。須田の遠近表現の基礎をなす構成である。昭和7年(1932)、東京・資生堂ギャラリーにおける第1回個展に出品され、谷川徹三によって購入された。この時の個展で唯一売れた作品であり、谷川が生涯寝室に掛けていた作品でもある。徹三没後、息子の俊太郎氏から京都国立近代美術館に寄贈された。

昭和7年(1932) 姫路市立美術館蔵

前景のテーブルの上には一輪の椿を活けた鉢が置かれ、中景を省略して遠景の山並みが明るく輝いている。明暗の対比が極端とも言えるこの遠近表現は、須田が滞欧期にバロック絵画から学んだもので、その画面構成を生かした作品である。帰国後の須田は、南山城から大和にかけての東縁に南北に連なる山並みを繰り返し描いており、多くはこの手法を用いている。しかし、やがてこの手法からは色彩が失われていることに飽きたらなくなった須田は、色彩の探求へと移っていく。その意味で過渡期的とも言える作品だが、この時期の優作であることに変わりはない。昭和9年の第4回独立展出品作。

昭和30年(1955)頃

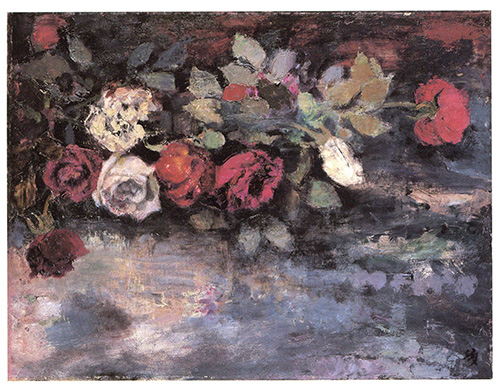

風景画のほかに、須田は動物や植物をよく描いた。新婚生活を営んだ北区出雲路松ノ下町(1925-30)も、元津田青楓のアトリエに移った左京区鹿ヶ谷桜谷町(1930-39)も京都府立植物園に近く、その後の晩年を過ごした左京区南禅寺草川町は京都市動物園に近かった。それがこれらのモチーフに取り組む契機となったと思われるが、花の中でも特に好んだのは薔薇である。色鮮やかで生気に満ちた薔薇は、油彩画だけでなく、水墨画でも描かれ、生涯の重要なモチーフだった。しかも、そんな薔薇といえども作品となると色彩、明暗の階調によって生まれる存在感は圧倒的で、画面は重厚である。

昭和27年(1957) 京都国立近代美術館蔵

昭和32年(1957) 財団法人駒形十吉記念美術館蔵

晩年の作である。この年2月中旬大量の出血に見舞われて自宅療養、5月には京都市立美術大学学長代理の辞任も認められた須田は、激務から解放されてしばらくは小旅行なども行ったが7月初旬には再び吐血して入院、以後は長らく記されていた日記もここで終わる。この作品はそんな5月に描かれたもので、作品に漂う雰囲気は、前景に魚のある構図に《浜(室戸)》(1949)を、明暗の調子に《鵜》を想起するが、具体的には制作場所を特定できない。また、1950年代を中心に見られる黒色の積極的な使用と、晩年の《ある建築家の肖像》(1956)に特徴的な表現主義的な心象性も読み取ることができる。1961年の《めろんと西瓜》を絶筆として、以後絵筆を執れなかった須田の心情さえ想像させる。第4回日本国際美術展出品。