第5回 視覚文化公開ワークショップが開催されました

2021年12月26日(日曜)午後2時から、同志社大学今出川校地良心館105教室で、第5回視覚文化公開ワークショップが、対面とZOOMのハイブリッドで行われました。会場には、報告者である中村史子研究員はじめ、天野和夫、佐藤守弘、杉山卓史、はがみちこと、研究員の面々がすべてと、渡辺亜由美さん(滋賀県立美術館学芸員)、そして、天野研究員のお知り合いが集結し、財団からも、原田平作理事長はじめ、中谷伸生、岸文和理事、入江錫雄事務局長が参加しました。財団ホームページを通じて2名の方がZ00M参加を申し込まれていましたが、年末の慌ただしい時期での開催でしたからでしょうか、残念ながら、参加されませんでした。奮ってご参加いただくよう、お願いします。

第5回公開ワークショップは、「巻き込み、巻き込まれる表現」と題して、中村研究員(愛知県美術館学芸員)が、動画を駆使しながら、およそ1時間30分にわたって発表し、その後、およそ1時間30分、活発に質疑応答が行われました。「巻き込み、巻き込まれる表現」のうち「巻き込む表現」とは、観賞者が何らかの形で、作品の制作に関わる作品のことで、中村研究員によれば、1950年代に「前衛」として誕生し、1990年代には、アートシーンのメイン・ストリームになったとのこと。「インタラクティヴな作品」とか「コラボレーション作品」、「プロジェクト型の作品」、「社会に開かれた作品」とも呼ばれているようですが、中村研究員は、「参加型アート」と呼ばれていました。

今回の発表の課題は、2つありました。第1は、この「参加型アート」が、一方では、どのように、観賞者を巻き込んでいるかを明らかにすると同時に、他方で、どのように、「まちづくり」「教育」「福祉」といった、より大きな力としての文化=社会政策に巻き込まれているかを、歴史的な軸に沿って、明らかにすること。第2に、2021年以来のコロナ禍を踏まえて、この種の「参加型アート」がどのように変貌するかについて考えることです。これらの課題を、中村研究員がどのように解決しようとされたかについては、改めて、文章にまとめていただくことをお願いしておくことにして、ここでは、中村研究員が、「参加型アート」の実例として紹介された――ご自身も関与された――国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2013」でのプロジェクトについて、物語論という観点から、思いついたことを綴っておきたいと思います。

そのプロジェクトは、アーティストユニットNadegata Instant Party(中崎透+山城大督+野田智子)による《Studio Tube》。このプロジェクトについては、作品制作に参加された吉田隆之さんが、『トリエンナーレはなにをめざすのか:都市型芸術祭の意義と展望』(水曜社、2015年)の中で、詳細に報告されているようですが、ここでは、Wikipediaの記事で概要をおさえておくことにします。

電力開閉所跡地を使い、かつて中部地方の映画産業を支えた特撮映画スタジオ「STUDIO TUBE」が長者町に作られる。役目を終え閉鎖されるにあたり、最後のオープンスタジオを観客が楽しむという「口実」だった。このスタジオで制作されたという8つの代表作のダイジェスト版と小道具が建物の回廊等に配置され、観客は周囲を巡る。終盤、建物の中に入るにつれ、「口実」と「現実」が交錯していき、最後に紹介された最終作では、周囲に張り巡らされた木製レーンを、カメラを装着したリモコンカーが走り、閉館を惜しむ人たちが手を振っていた。

特撮映画スタジオ「STUDIO TUBE」が閉鎖されるにあたり、最後のオープンスタジオが行われて、観客が名残を惜しむという虚構の物語を構想したのが、アーティストユニット「ナデガタ」で、公募された「スタジオ・スタッフ」と、実際に「スタジオ・チューブ」にやって来た観賞者が力を合わせて、その構想を、イベントとして実現するというのが、作品の内容のようです。これを、「物語の構造論」という観点から見れば、次のように図式化されるでしょう。

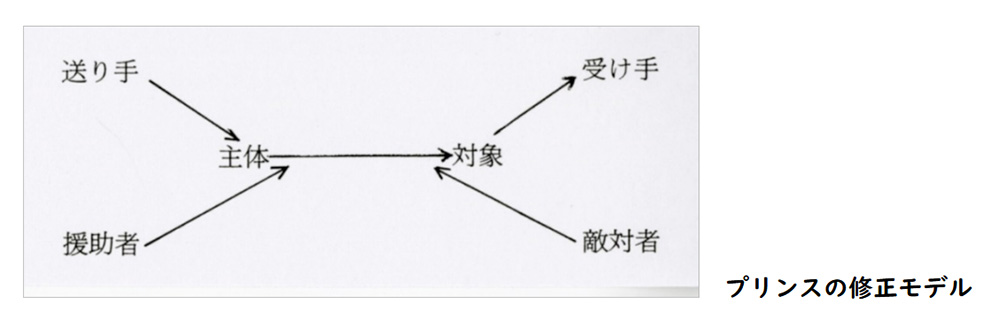

「物語の構造論」とは、R・バルトの言葉を借りれば、地上に存在する無数の物語(神話、叙事詩、小説、民話、逸話、お話)すべてに妥当する「仮説的記述モデル」を素描しようとする――多分にユートピア的な――試みのことで、1960年代に行われた文学研究の中心的な活動の一つです。その成果のひとつが、グレマス(Algirdas Greimas)の『構造意味論:方法の探究』(田島宏・鳥居正文訳、紀伊国屋書店、1988年)で、すべての物語に通底する深層構造として「変換モデル」――負(ネガティブ)/欠如の状況から正(ポジティブ)/充足の状況への転換過程――を想定する点は、よくある理論構成なのですが、登場人物を、何者であるか(どういう属性を持つ人物であるか)ではなく、筋の運びの中でどのような役割を果たすかを基準として区別し、6つの行為項=役割からなる「行為項(アクタン)モデル」を提唱したことが特徴的です。ちなみに、提示した図式は、グレマスのモデルに、時間的・空間的要素を付加した修正モデルで、プリンス(Gerald Prince)が『物語論辞典』(1987年)の中で示しているものです。

例えば、聖杯伝説という物語の粗筋は、次のようなものです。

漁夫王(いさなとりのおう)が病み、主人公である聖杯の騎士は、王の傷が癒される聖杯探索の旅に出かける。騎士は数々の試練を乗り越え、聖杯を発見し、漁夫王は癒され、国土は再び祝福される。

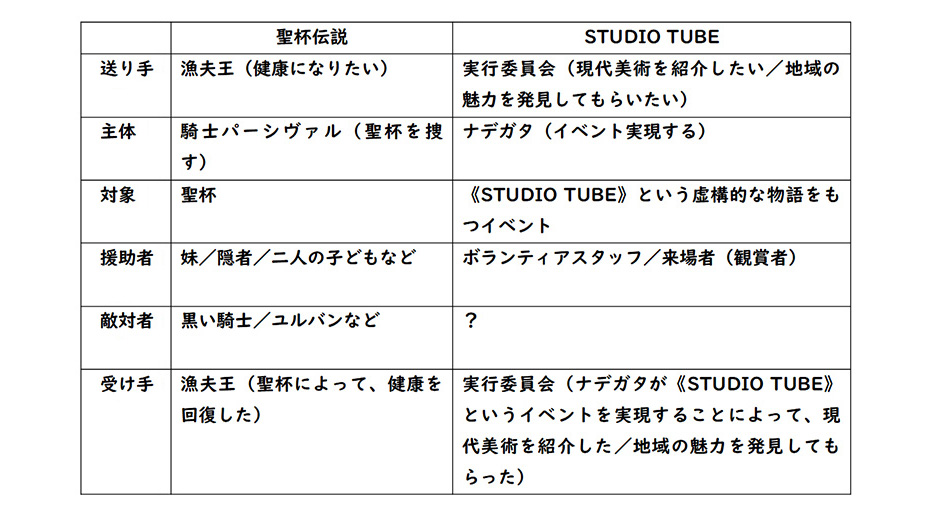

これを、プリンスの修正モデルを利用して構造分析した結果が、次の表の左側です。物語の主軸は、主人公である円卓の騎士パーシヴァル卿が、援助を受けたり、妨害を受けたりしながら、対象である聖杯を発見する(欠如を充足に転換する)過程にあるのですが、最も重要なことは、この過程によって、実は、もうひとつ高次の欠如(漁夫王の傷が癒えない)が充足/快復されるという点なのです。言ってみれば、「送り手」である漁夫王は、物語がそれを中心として展開される中心的な価値を決定するという重要な役割を担っているのです。

さて、表の右側が、同じ修正モデルを利用して、ナデガタの《STUDIO TUBE》というプロジェクトというかイベントの物語構造を分析した結果です。物語の主軸は、聖杯伝説の場合と同じように、主人公であるナデガタが、大勢のボランティアスタッフの援助を受けたり、おそらく、何らかの妨害や不都合に遭遇したりしながら、最終的には、来場者の参加によって、《STUDIO TUBE》という虚構的な物語を、イベントとして実現する過程にあります。ただし、この過程が、あいちトリエンナーレ2013という国際芸術祭の実行委員会の欲望(want)=欠如を充足するためのものであることを忘れるわけにはいきません。実行委員会の欲望については、公式HPの「開催概要」に詳しく記されていますが、かいつまんで言うと、「国内外の先端的な現代美術、ダンスや演劇などのパフォーミングアーツ、オペラを紹介」することが主で、「アートを楽しみながら、日常生活ではあまり意識していなかった街の魅力にも気づく機会となること」が従のようです。

→ あいちトリエンナーレ2013「開催概要」

中村研究員の言う「巻き込み、巻き込まれる表現」の「巻き込まれる表現」というのは、ナデガタのイベントが、ボランティアや来場者を「巻き込んでいる」ばかりではなく、自らが、あいちトリエンナーレ実行委員会の欲望(want)に巻き込まれているという局面を指示しているのではないでしょうか。もちろん、そればかりではないでしょう。欠如と充足の過程は、実は、多重の入れ子構造になっていると考えざるをえないからです。すなわち、実行委員会が欠如を充足する過程は、さらに、はっきりとは姿を見せない、より高次の「送り手」の文化=社会政策の欲望を充足する役割を担っているにちがいないということです。そのような、より高次の「送り手」が想定している中心的な価値の内実はいったいどのようなものであり、その価値はどのような過程によって実現されるのか。じっくりと考えてみたいものですねえ。(K)

【趣旨】

展示の鑑賞者を巻き込んだイベント。絵画や彫刻のような物理的形状を持たないパフォーマンス。これらの前衛表現は20世紀後半より今に至るまで、世界各地で同時多発的に実施されてきました。こうした表現は元来、従来の美術制度への挑戦という側面を持っていましたが、1990年代後半以降、福祉、教育、街づくり等と絡み合いながら広まったように見えます。そして2020年代現在、感染症対策として、人の集いや交流が抑制される中、多くの人の参加を前提とする表現はどのような可能性を持ちうるのでしょうか。具体的な作品例を挙げつつ、共に考えていければと思います。

【目次】

1)巻き込み、巻き込まれる「参加型アート」とは?

2)歴史的背景――1950年代以降の前衛の歴史

3)「参加型アート」の展開――1990年代以降の展開

4)批評の位置付け――ニコラ・ブリオー/グランド・ケスター/クレア・ビショップ

5)感染症の社会の中で

質疑応答中の中村研究員。白いカシミアのセーターに柔らかい光をまとう真珠のネックレスの組み合わせで、優しさと暖かさを表現しています。背後に投影されているのは、フィリップ・メルシエ(Philip Mercier, ?1689–1760)が描いた The Schutz Family and their Friends on a Terrace(1725) と題された「カンバセーション・ピース」(貴族の集団肖像画)の一種。質疑応答の話題は、「関係性の美学」であったように記憶しています。ただし、画家の名前が分かったのは、作品の左下部にうっすらとキャプションが見えているから。このようなものまで写り込んでいるのですねえ。写真は怖いですねえ。

最前列に陣取る研究員の面々。左から、腕組みをする天野和夫、カルピスと爽健美茶を従えたはがみちこ、お洒落なバッグ(PUMAか)と会話する杉山卓史、小粋なストールで襟元を防寒する佐藤守弘研究員。それにしても、全員がマスク姿で、ああ怖い。

財団の面々。左から、マスクを食べてしまった原田平作理事長、顎の下までしっかりと防護する中谷伸生、お行儀の悪い座り方をしている岸文和理事。岸理事は、最近、物忘れがいっそうひどくなり、認知症を怖れています。なんとかしなくちゃ。

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

〒611-0033 宇治市大久保町上ノ山51-35Tel / Fax:0774-45-5511