2024年度視覚文化ワークショップ

第3回 越境シンポジウム「華宵の顔」(報告)

第3回 越境シンポジウム「華宵の顔」(報告)

【概要】

日 時:2025年3月15日午後1時45分から

場 所:同志社大学今出川校地良心館104教室

主 催:大正イマジュリィ学会・日本記号学会

協 賛:公益財団法人きょうと視覚文化振興財団

【問題提起】高畠華宵とベンヤミンの一九二五年:複製のエクスタシーについて

水島久光(東海大学)

本シンポジウムは、大正イマジュリィ学会と日本記号学会の共催で企画され、公益財団法人きょうと視覚文化振興財団の協賛を得ての開催となった。大正時代のイマジュリィ表象を対象として扱う前者学会と、記号学/論によって意味生成のメカニズムを問う後者学会が出会うことで、後者の汎用的な方法論によって、前者が専ら扱う具体的事象を斬るというアプローチが可能となり、絶妙のコラボレーションになった。

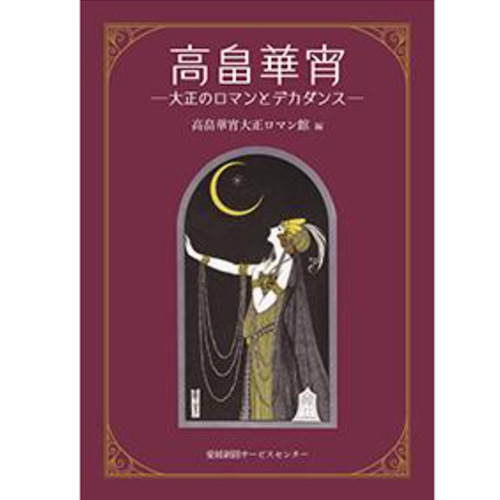

2022年、国際日本文化研究センターの尽力により、高畠華宵大正ロマン館所蔵近代日本大衆雑誌図像データベースが公開された。その次々と画像を出現させるアーカイブ表象で一層クローズアップされたのが、華宵が描く「顔」のパターン性である。複製技術にもとづく「メディア」文化が花開いた1920~30年代、その技術と社会と表現する身体の間に、何が起こっていたのか――「華宵の顔」を素材に、これまでの大正イマジュリィ学会で重ねてきた議論に、日本記号学会が2017年に出版した『叢書セミオトポス⒓「美少女」の記号論』の論考をクロスさせ、様々な角度から議論をしてみようというのが企画者の狙いであった。

企画者としては、問題提起として「複製技術時代の芸術作品」の著者である哲学者W・ベンヤミンと華宵の同時代性に注目した。オリジナルなきイメージが大量に産出されるに至った背景とは何か。そこにある黎明期のメディア文化の特性――非疎外論的「アウラ」も存在するとの仮説、断片的要素の構成とアレゴリー的創造の関係、人間と機械のあいだにある情動に光を当てようとの目論見で、試論を登壇者に事前に提示し、ディスカッションの契機にしようと考えた。

【発表】「高畠華宵大正ロマン館所蔵近代日本大衆雑誌図像データベース」にみる「華宵の顔」

前川志織(京都芸術大学)

高畠華宵大正ロマン館所蔵近代日本大衆雑誌図像データベースは、明治末期から昭和初期に刊行された大衆雑誌37種405冊のうち、表紙・目次・口絵・裏表紙などのメタデータとそのIIIF画像約2000点からなるもので、高畠華宵を中心とする表紙絵・挿絵を含む大衆雑誌のイマジュリィを大正期の大衆文化の視覚的側面を考えるうえで重要な資料として位置づけ作成され、2022年より国際日本文化研究センターのサイトで公開されている。

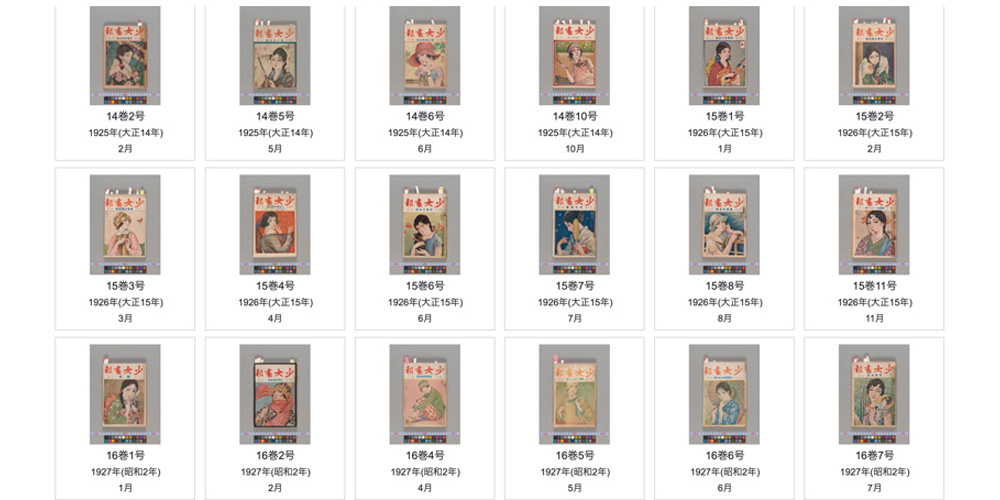

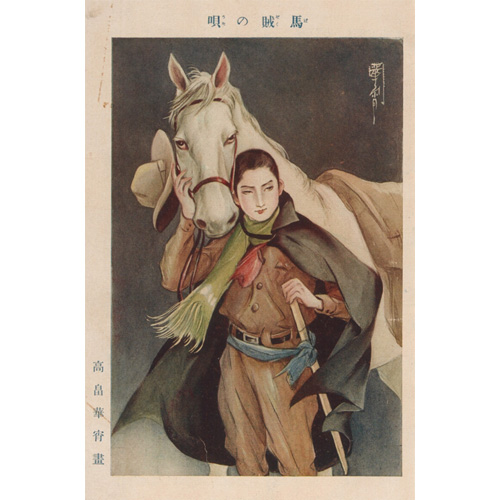

このデータベースに登録された華宵による表紙や口絵などは559点に及ぶが、本発表では、「華宵の顔」――長い眉と鼻筋の通った鼻、まつ毛の長い二重の三白眼、小さく赤い唇をもつ丸みを帯びた顔――の特徴とその変遷について、下記の一覧にある各雑誌の表紙絵と口絵を中心に紹介した。特に1921から23年頃にかけての『少年倶楽部』の表紙絵を比較すると、「華宵の顔」の特徴が明確になることが見て取れ、1924年「華宵事件」の翌年1925年から『銀座行進曲』で「華宵ごのみの君もゆく」と謳われた29年にかけてが、大衆雑誌の誌面に「華宵の顔」が氾濫したひとつのピークであることが確認できる。また「華宵の顔」を検討する際の前提として、補足的に、絵はがきや婦人雑誌にみる「美人」とその受容、中将湯の広告における商標と「華宵の顔」との関連についても言及した。なお発表にあたり「菊陽町図書館 少女雑誌コレクション」を一部参照した。

【華宵が表紙や口絵などを手がけた主な大衆雑誌一覧】(本データベース登録数を記載)

• 面白倶楽部(講談社、1916.11-1922.10) 26点(表紙23点、口絵3点)

• 少年倶楽部(講談社、1917.12-1923.10) 40点(表紙31点、口絵など9点)

• 講談倶楽部(講談社、1921.10-1924.3) 45点(すべて口絵)

• 少女倶楽部(講談社、1923.11-1924.11) 15点(口絵7点)

• 少女画報(東京社、1925.1-1931.7) 255点(表紙40点、口絵など215点)

• 日本少年(実業之日本社、1925.6-1933. 1) 67点(表紙34点、口絵33点)

• 婦人世界(実業之日本社、1926.5-1929.9) 20点(表紙9点、口絵11点)

図:高畠華宵大正ロマン館所蔵近代日本大衆雑誌図像データベースより

『少女画報』表紙一覧(部分)

『少女画報』表紙一覧(部分)

【発表】ある顔の生成と流通

石田美紀(新潟大学)

印刷技術と雑誌メディアが急激に発達した大正時代、高畠華宵が描く「華宵顔」は、大衆の支持を得て社会に流通した。本発表では、華宵が少年少女を問わずに描いた「華宵顔」を、挿絵ジャンルにおいて共有される顔として成立させた「華宵事件」に注目した。

1924年、華宵はそれまで仕事をしてきた講談社と画料をめぐって決裂した。講談社はスター画家が抜けた穴を埋めるべく、「華宵顔」を描ける画家を集めた。このとき世に出たのが、山口将吉郎、伊藤彦造である。かれらの仕事は、華宵のブランドの中核にあった「華宵顔」を、雑誌の挿絵という新しいジャンルの顔に変化させていった。

本発表では、大正期の雑誌文化における顔の生成と流通のメカニズムを考えた。その際に補助線として用いたのは、70年代に急激に成長したテレビアニメにおいて生成し流通した顔である「ジブリ顔」である。スタジオジブリのキャラクターの顔は、ひとめでジブリのものであると判別できるため、同スタジオの「商標」のように機能している。ただし、この顔は、スタジオジブリ設立以前の70年代に複数のクリエイターの関与によって生み出され、複数の作品で採用されてきた。

大正と昭和、挿絵とアニメという、異なるふたつの時代とメディアにおける顔の生成と流通を照合しつつ、オーディエンスを惹きつける顔のデザインが卓越した個人の関与なくしては成立し得ないものでありながらも、それが競争力をもつがゆえにジャンルの共有財となるという矛盾にみちた状況を指摘し、イメージの生成と流通に関して問題提起を行った。

【発表】観念(イデア)としての少年美――華宵の描く顔はなぜすべて似通っているのか

小澤京子(和洋女子大学)

本発表では、高畠華宵の「少年」表象を対象に、歴史的な文脈を踏まえたうえで、華宵固有の造形の特徴を確認しその機能を探った。

第1部では、まず「美少年」イメージの時代的文脈として、大正期から昭和初期にかけ、男性作家による「少年愛」「美少年」文学の興隆や、演劇等の分野でのジェンダークロス実践の流行があったことを確認した。さらに、この時期の華宵による少年表象の特徴として、時代の要請する「規範的な小国民としての少年像」の要素を導入しつつも、それを裏切るような「美しさ」や「弱さ・受動性」を備えていたことを指摘した。

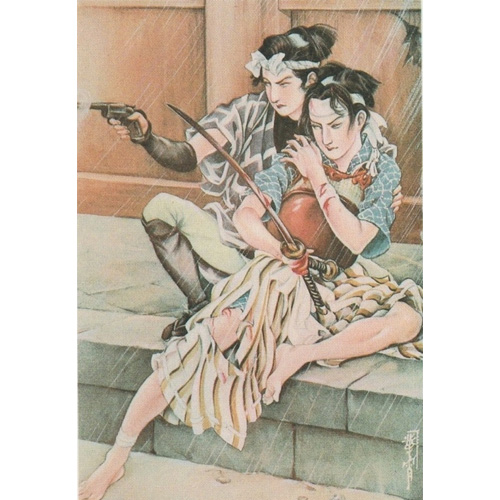

第2部では、華宵の描く人物が性別にかかわらず「同じ顔」であり続けたことについて、「(美)少年の観念的な理想(イデア)」と、「印刷メディアの流通プロセスのもたらした、事後的に見出される類型性」という二つの観点から、具体例(例外的事例も含め)を取り上げつつ分析した。

本発表では、華宵による顔の類型化をもたらした要因とその作用を明らかにしつつ、さらには「戦後の少年イメージの“民主化”と華宵」や「付随的細部における個別性」という、従来ほとんど言及のなされてこなかった要素にも目を向けた。

高畠華宵《雨中の銃声》

『日本少年』実業之日本社

1939年6月号掲載

画像出典:『別冊太陽 絵本名画館 高畠華宵 美少年・美少女幻影』平凡社、1985年

『日本少年』実業之日本社

1939年6月号掲載

画像出典:『別冊太陽 絵本名画館 高畠華宵 美少年・美少女幻影』平凡社、1985年

【ディスカッション】「華宵好み」と様式

佐藤守弘(同志社大学)

全体討議のディスカッサントであった私が、問題提起、および各パネリストの発表のなかでとりわけ興味を抱いたのは、「華宵好み」という言葉=概念であった。それは、もともとは正岡容が歌詞を手掛けた流行歌「銀座行進曲」(1928)に「華宵ごのみの君もゆく」と歌われたことで知られる言葉である。 『デジタル大辞泉』によると、そもそも「◯◯好み」とは「ある時代、または、ある特定の人に好まれた様式」とあるので、「高畠華宵による絵画の様式」と理解することが順当であろうが、「華宵好み」には、単なる絵画の様式にとどまらず、「華宵が好む=愛でる人間のタイプ」という、どことなく性愛的にも思えるコノテーションまで感じ取れてしまう。このように表象と、その対象である現実とが奇妙に錯綜する点に「華宵の顔」の面白さがあるのではないかと考えた。

パネリストたちによる発表に続いて行われたディスカッションにおいては、上記の「好み」と「様式」の問題をとば口として、時代およびメディアの状況、複製技術の時代におけるイメージの果たした役割、ジェンダーやセクシュアリティの問題など、幅広く、脱領域的な諸問題が活発に議論された。

【連絡先】

きょうと視覚文化振興財団事務局

住所 : 〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232